<目次>

特集

住まいの改修

――持続可能な住宅とまちへ

小伊藤亜希子

改修して長く住み続けるための課題と専門家の役割

――大阪長屋の活用事例より

伴現太

長屋再生を通じて考える都市の住まい方

木村よしひろ+中村喜裕+岡田歩子

まちとつながり新たなつながりを生み出す住宅改修三題

藤見 赳夫

長く大切にされる建物づくりを目指して

清原 正人

コラム:4号特例廃止による住宅改修への影響

岩城由里子

直して住む

――古い建物の改修について

山田 雄斗

母との近居のための改修事例

佐々木文彦

コラム:認定NPO 法人日本民家再生協会の民家バンクに現地調査の上登録から移築再生へ

――天童市の築120年程の座敷蔵を番付け保存解体して横浜への移築再生工事を通して

連載

失われた町、受け継がれる舎<いえ>(15)

「若手ネットワーク」に参加する

中尾 嘉孝

社会派 聖地巡礼(10)

コヴェント・ガーデンに来てしまう

中林 浩

主張

住宅への投機は制限するべきだ

大槻 博司

書棚から

みやぎ震災研ブックレット No.1

住民・地域主権の復興まちづくりへ

新建のひろば

千葉支部――仕事を語る会2025

北海道支部――支部会員設計住宅見学会

富山支部・富山県建築士会共催――BIM(新しい設計ツール)関連勉強会

神奈川支部――「山本理顕展覧会」見学会

建築とまちづくりセミナーin仙台

<主張> 住宅への投機は制限するべきだ

大槻博司 F.P.空間設計舎/全国常任幹事

タワーマンションの空室が目立つというニュースをよく目にする。本誌9月号では夜になっても明かりがついている部屋がまばらなタワーマンションの写真が掲載されていた。東京オリンピック選手村跡の「晴海フラッグ」も居住目的ではなく投資目的の購入が多く空室が多いとのことである。タワーマンションを購入し、値上がりを待って売却して利益を得るというのは転売目的であるから投資ではなく「投機」である。

そもそも「投資」の目的は、その対象の活動が社会の役に立つ、人々の豊かさにつながるなどが期待できるので、その活動ために必要な資金あるいは設備を投じるものであるはずだ。たとえば今の時代ならCO2を排出しない安全な再生エネルギーシステム開発のための研究や実験などを支援するために出資するなど、有用な事業の発展を期待して行われ、結果として利益が出れば御の字である。

ところが今は、世のため人のために投資するという認識はほとんどなく、多くの人は当然のように投資の目的は金儲けだと思っているし、国を挙げて国民に対して貯蓄ではなく投資せよと大号令を発している。さらに子どもにも学校で投資を教えている事例も耳にする。

儲けるための投資や投機の対象は株や通貨、貴金属だけでなく、アニメのトレーディングカードにいたるまであらゆるモノに広がっており、もちろん不動産も対象になっているが、本稿では特に住まいを投資・投機の対象にするなということを主張したい。

住まいは生活の基本であり、憲法25条が保障する生存権の土台である。そもそも市場まかせの供給自体に問題があるが、少なくとも投資、投機に対しては制限を設けるべきである。もちろん、例えば老朽長屋を低廉な家賃の賃貸マンションに建替える事業への投資は排除するものではなく、むしろ条件次第では優遇してもいいかもしれない。

全国一のマンション化率( 85 %)といわれる東京都千代田区では、「価格高騰のために住みたい人が住めない」、「空室の増加はコミュニティや維持管理に問題がある」として、横行する投機目的のマンション取引を抑制すべく、(一社)不動産協会に対して、「原則5年間の物件転売の禁止」と「同一建物において同一名義の者による複数物件の購入禁止」を求める要請を行った。

また、中心部でのタワーマンション建設を禁止して注目された神戸市は、転売目的の空室への課税を検討しており、京都市はマンション転売抑制とは謳っていないが、「非居住住宅利活用促進税」を導入し、空き家所有者に対して2029年度から課税開始の予定である。

このように少しずつ、住宅を対象とする投機を抑制する動きが始まっているが、先の千代田区の要請に対して、(一社)不動産協会は「現実的ではなく、実効性に欠ける」、「マンション価格上昇の要因として、投機的取引の影響は限定的」、「財産権の保障」などと、転売目的であろうと売れればよいという姿勢を崩さない。

一方、転売ではなくファンド会社が資金を集めて不動産を運用し、利益を配当する投資ファンドとしてもマンションが利用されているが、ファンド会社の利益と出資者への配当が上乗せされて家賃が設定されるため、家賃相場の押し上げにつながり、この場合も住みたい人が住めない状況をつくっていると想像される。

先ごろ、年利7%を謳い全国約4万人から総額2000億円を超える資金を集めたファンド会社が7月に突然配当を停止し、1000人以上が出資金返還を求めて集団訴訟を提起したという報道があった。この事例はマンションそのものではなく、未完(造成中)の巨大複合施設の開発事業が対象であるが、建設費高騰の情勢からみれば7%は儚い数字ではないだろうか。

不動産ファンドの不安定性や利回りの問題は別次元のこととして、とにかく住宅はマネーゲームやギャンブルの対象にすべきではない。投資、投機に対して強い制限を設け、社会資本として住みたい人が住める住宅の安定供給に、国を挙げて努めるべきである。

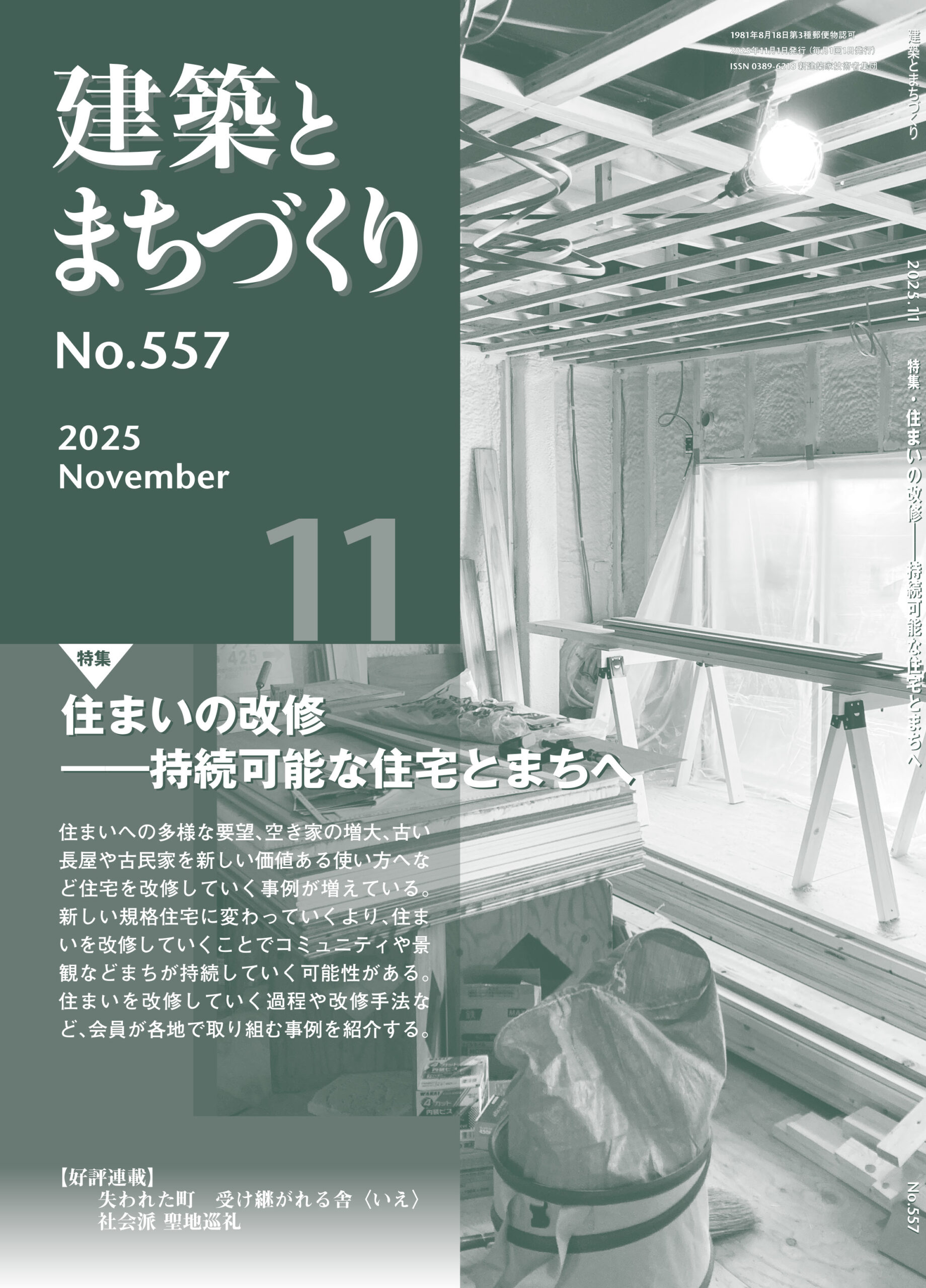

<特集> 住まいの改修 ―持続可能な住宅とまちへ

高齢期人口の増加や断熱改修などで住宅改修の機会が多くなっています。戸建て住宅の新規着工件数がここ数年減少傾向のなか、リフォームや空き家を含めたリノベーションは数を増やしていることが報告されています。

新建会員の住宅改修の事例も増え、昨年の全国研究集会でも改修事例が多く発表されました。各地で様々な住民要望に応えて住宅改修が行われています。住まいを改修することで、住まいの新しい意味や価値を付加している事例も見られます。

また、空き家件数が全国で900万戸になり、空き家活用の課題も重要です。空き家が地域の居場所や宿泊施設などの新しい使い方として生まれ変わっています。

長屋や住宅密集地での住まいの改修は、コミュニティの継続や景観の継続など、住まいのあり方がまちのあり方にも影響を与えているようです。しばらく使われていなかった歴史ある家について地域の人たちと交流し、家の歴史を掘り起こす作業を通して、地域の交流を作り、新しいコミュニティを生み出すことにもつながる事例も現れています。

また、最近住まいの改修には、建設業、不動産業、大学研究室、設計者など専門家がさまざまなアプローチで取り組んでいるのも特徴です。

住まい方は多様化しています。それに対して住まいとまちは応えているでしょうか。いつまでも経済効率性が良いというだけで作られる規格住宅の選択が住まいの確保としたくはありません。長く使える素材で作られた住宅を改修しながら、持続可能なまちを作り出していく、そうした循環型の住まいづくりを増やしていくことに力を注ぎたいと思います。

一方で、国は資源を無駄に使わないよう改修、リノベーションの有効性を打ち出してきていましたが、構造安全性と省エネ性の向上を目的に、2025年4月の「4号特例」を廃止しました。しかし、真のねらいは改修を断念させ建て替えに道をつけることではないでしょうか。現時点で現れている問題点を今号では指摘しておきたいと思います。

担当編集委員/高田桂子

<ひろば> 千葉支部―仕事を語る会2025

千葉支部企画「仕事を語る会」が6月6日(日)開催されました。例年ですと土曜日ですが、今回は開催場所の館山ゴンジロウで月例ゴンジロウ協議会が開催され、それにオブザーバー参加したので、日曜日の開催となったのです。ゴンジロウ協議会では地域の人々と東京大学岡部研究室メンバーが、地域活性のための様々な取り組みについて話し合っています。研究テーマが地域コミュニティーでそれに実践で取り組むなんてすごいことだと改めて思いました。会の終わった後、地元の精神科女性ドクター堀江さんを含め懇親会をしました。翌日は朝から館山沖ノ島を散策。午後から「仕事を語る会」でした。

最初は亀田病院館山市内のクリニックで家庭医として活動する山田医師の「家庭医とはなにか」というレポートです。家庭医の診療領域は、家族計画、妊婦検診、産後ファミリー、乳児検診、小児外来、発達・思春期、生活習慣病、うつ・精神、膝腰肩・整形、ヘルスメンテナンス、高齢者総合評価、訪問診療・看取り、遺族ケアと人の生きるすべてを網羅しています。いつでも気軽に相談できる。年齢・病気を問わず、心や暮らしの問題にも向き合う。専門医・介護・地域資源と繋ぎ、迷子にしない。人生を通して長くかかわり、地域を守るために欠かせないと国が認めた診療スタイルといいます。私たちの医療のイメージ超えてさらに深める家庭医の姿が報告されました。

続いて鈴木進さんからは地震と豪雨災害に見舞われた能登半島の現状。この春視察した時のレポートです。神奈川支部の永井さんと加瀬澤、中安さんの4人で行ってきました。レポートでは伝えきれない厳しい現実を目にしました。加瀬澤は昨年竣工した保育園を中心に、中安さんは母親の介護のため自宅を改修した話でした。金澤さんは天草大江天主堂旅行記で、九州には仕事で行くこともあり、足を延ばすこともあるとのことでした。金澤さんのご主人は機械設計者としての仕事で音響と振動対策の話です。最後は堀江医師が信奉している森永卓郎です。経済評論家として活躍していましたが、アートと農業にもいそしんで人生を豊かに生きたという話でした。幅広いテーマで、建築以外の参加者にも受け止めてもらえる会になったと思います。また来年集まろうと話をして会は終わりました。この次は岡部先生やゼミテーマの実践者の報告も聞けそうです。(千葉支部・加瀬澤文芳)

<ひろば> 北海道支部―支部会員設計住宅見学会

北海道支部では毎年、支部会員の設計による新築住宅やマンション外断熱改修等の見学会を開催しております。ここでは8月30日に開催した、白田智樹さんが設計した住宅の見学会についてご紹介いたします。

住宅の敷地は小樽市内にある傾斜地で、方位は低地側が南。南側と西側の細い道路による角地となっており準防火地域に指定されています。住宅は在来工法・外張り断熱による木造平屋建てで床面積は約116㎡。外壁はトドマツ一部ガルバリウム鋼板、内装は柱及びOSB合板現しとなっています。

当日私は妻と7歳の娘の家族3人で見学会に参加し、その後直ぐに支部長の大橋さんご夫妻も合流しました。白田さんから設計主旨やデザイン、技術的な事等の説明をいただき、裏話やよもやま話もあり、和やかで自由気ままに見て廻れる見学会となりました。私は新建のイベントには出来るだけ家族で参加しています。新建では素晴らしい人と出会えるからであり、住宅の見学会については娘に〝素敵な面白い空間〞を見る機会として4歳から参加させています。娘曰く「2階を見たかったな」とのこと。

住宅設計については施主であるご夫婦の希望が「とにかくシンプルに暮らしたい」であり、持ち込み予定の家財道具も少ないとの事。また、内装については木材現わしと壁紙を張る仕様ではどちらがいいかお聞きすると「現しがいい」との要望があり、設計方針が決まったとのことです。私は以前から柱や梁を現しとする真壁造りにおいて耐力壁のOSB合板も現しで見せる形で自宅の設計をしたいと思っていたので、とても嬉しく大変参考になりました。

また外壁のトドマツについてですが、当該敷地は準防火地域であるため本来は隣地に近く「延焼のおそれがある」とされる範囲には可燃物である木材は使えません。しかし屋内側に厚さ75㎜以上のグラスウールに厚さ4㎜以上の合板(OSB合板)を張り、屋外側に厚さ12㎜以上の硬質木片セメント板を張ることでH12告示1359号の基準による防火構造とし、屋外側に木材を張るデザインを採用している事はとても面白いと思います。断熱については構造材である柱や合板の外側に気密シートを貼り、45㎜の横桟と105㎜の縦桟を重ねてそれぞれにグラスウールを納める事で、断熱材に覆われず熱橋となる部位(熱を伝えてしまう所)を減らし、断熱効果を高めています。断熱外張り構法は結露が起きにくく気密性が高いので計画換気が効果的に行える仕様でもあります。

ところで当該敷地は前面道路の幅が狭いことから、換気計画の中に除雪作業の軽減対策が組み込まれていました。この住宅の換気計画では給気は地中を通してあるアースチューブで温度調整をして室内に取り入れ、台所と浴室以外の排気は全て集約しての24時間換気としていますが、排気先を敷地内で玄関付近に設けた側溝の中とし、その上のスペースを除雪時の雪堆積スペースとする事で、排気熱で温められた側溝の上蓋がそこに載せた雪を解かし、雪の堆積場所を玄関付近に継続的に確保するというものでした。他にも下端が空いた塀は面白いと思いました。傾斜地の高地側を基準に塀の高さを揃えた事で、低地側で足元が見えるよう開放されていました。このデザインは庭のプライベート性と防犯性を同時に確保出来る妙案だと思いました。

私は北海道こそ日本で最も夏の屋外空間を快適に過ごせる地域だと思うのですが、北海道の住宅は総じて冬の快適性ばかり追求し、夏の過ごし方の考慮が無さすぎると思います。他者の仕事に触れる事が出来る見学会には「気付き」や「仲間との一体感」があります。これまで見学会開催にご協力いただいた会員等の皆様に感謝申し上げます。今後とも是非、支部企画として継続的に開催出来ればと思っています。(北海道支部・石原隆行)

<ひろば> 富山支部・富山県建築士会共催―BIM(新しい設計ツール)関連勉強会

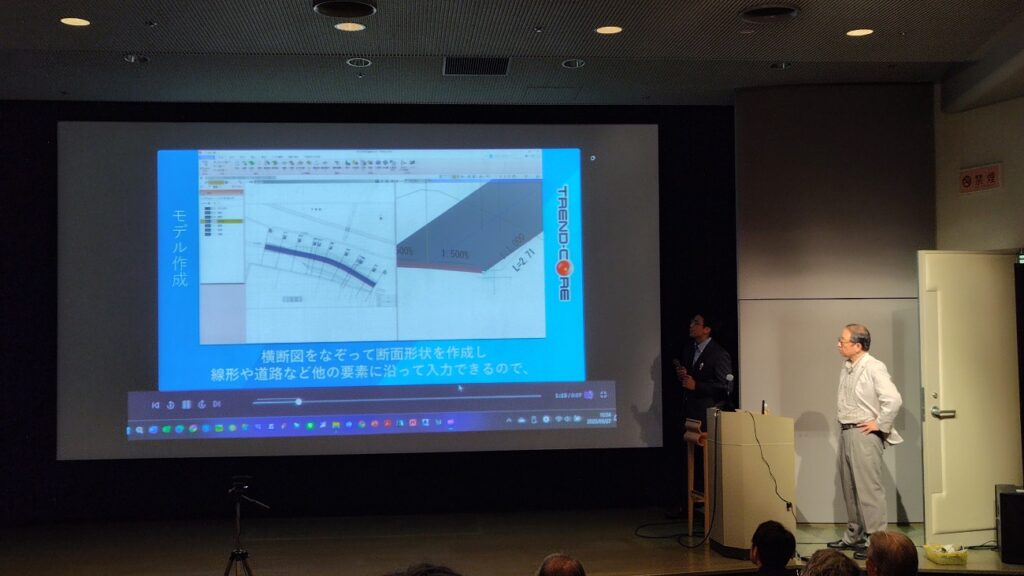

2026年春のBIMによる建築確認申請がはじまることを受けて、富山県建築士会との共催で「BIMとは何か」を学ぶ勉強会が、令和7年9月27日(土)に開催されました。会場はオーバード・ホール(富山市芸術文化ホール)1階ハイビジョンシアターで、参加者は講師と建築士会、リモート参加者を含め、総勢31名の参加となりました。講座内容は3部構成となり、BIM未経験者にもわかりやすく大変興味深い講座となりました。

はじめに本企画の発案者である、新建富山支部で建築士会交流委員会の上梅澤保博氏により、概要説明とご自身のBIM活用の実体験を語っていただきました。BIM画面をスクリーンに投影しながらの説明となりました。BIMソフトRevitLT 2016と三次元CADのAUTOCADとwalkinhomeの3種類のCAD・BIMソフトをそれぞれ動かして2階建て木造のサンプルデータ(上梅澤氏の実物件:障害者デイサービス・グループホーム)を用いて、それぞれのソフトの違いを通じBIMの特徴をわかりやすく視覚的に説明いただきました。上梅澤氏は2006年に初めてRevit8を購入し、その「厚い壁」に「なかなか使いこなせていない」と言われたことが印象的でした。RevitはBIMソフトの中でも操作が難しく、しかしながら最もBIMらしい挙動をするということで、長年BIMを使ってこられた感覚的な発言に、これまでとは違った建築制作の世界を垣間見た気がしました。また、地理院地図や法務省登記所備付地図データを取り込んで作成する図面は、BIMに他のデジタルデータを共有させなどDX化の広がりを感じるものでした。

次に、BIMソフトRevitの普及に全国的に活躍している日本BIM普及センター代表の山形雄次郎氏に登壇いただきました。国交省で進められている建築と都市のDX化のロードマップから、BIMの国内外の普及状況や、各社ソフトの比較を客観的な資料により示していただきBIMを取り巻く建築事情を聞くことができました。特に注目は、BIM図面審査が2026年4月1日からはじまることです。この審査はBIMから出力されたPDFデータとIFCデータを提出することができます。この時点ではIFCデータ(BIMデータ)は審査対象外で「参考」扱いとなります。2029年から本格的に審査対象となり、建築業界全体の生産性向上のため普及が進められる予定です。審査には、データ内の連動性に応じて「チェックシート」を提出することで、その内容により審査が一部省略される利点があります。BIMの実演操作では、操作の「コツ」を説明していただきました。厚み(高さ)を持ったデータ入力を行うことではじめて連動した図形が作図されます。数分で簡単な建物の平面図、立面図、パースがつくられ、とても簡単そうに感じられました。

最後に堀江商会から土木三次元CADの紹介がありました。福井コンピューターのCIMソフトTrend―coreの動画による説明と、実際の実物件の三次元スキャンのデータを連携させた三次元測量図の実演をしていただきました。土木用ということで、立体的な現場の地形とクレーン車などの重機の作業範囲を確認することができます。勉強会後には、交流会が行われ講師の上梅澤氏、山形氏を囲んで和やかに開催しました。

「現在」は、人口減少社会に加え建築申請業務も難しくなる中で「新建活動」も変わりつつあります。「将来(未来)」にBIMが必須になった時代に「建築とまちづくり」はどのようになるのか考えさせられました。こうした勉強会が新建富山支部と建築士会により長年にわたり協同してきた「歴史(過去)」を思うと、建築運動の「変わるもの」と「変わらないもの」について感慨深く思いました。(富山支部・西一生)

<ひろば> 神奈川支部―「山本理顕展覧会」見学会

まだ暑い日が続く9月27日に神奈川支部有志で横須賀美術館を訪れました。本当は横浜美術館の佐藤雅彦展に行くはずでしたが、参加メンバーが決まった前日26日に入館の条件を確認すると、皆で予定時間にスムーズに入館する為には予約が必要とのことでした。しかし、既に予約空き枠無しという状態でした。物凄い人気なのですね。そこで急遽横須賀美術館の山本理顕展に訪問先を変更しました。

こちらは最寄駅から歩いて行けない為か、並ぶことも無く入場できました。参加したのは、野口さんと息子さん、酒井さん、小野さん、そして、大西の5人です。京急堀ノ内駅に集合してバスで美術館に向かい、三々五々、展示を見ながら3時間ほどを過ごしました。実は美術館の展示を複数で見に行く場合、それぞれの見学ペースがある事を思うと大丈夫なのか?とちょっと心配でしたが、杞憂に終わりました。寧ろ、展示の内容についてその場で感想を言い合ったりする事もできて、皆で見に行って良かったと思いました。 手描き図面(展示用に印刷したものですが)も結構見る事ができました。模型を展示しているアルミの台が面白いなあと眺めていたら、企画展の最後にキット販売していますとの表示がありました。今回の展示の為に作ったもののようですが、使い勝手に応じて様々な工夫ができそうで、実際に組み立ててみたいと思いました(結局購入はしませんでした)。全体を通して感じたのは、強い意志を持った山本理顕さんという人のイメージです。これを作る!という強烈な思いを感じました。

展示を見終わり、横須賀美術館前の芝生の広場に佇んで目の前の海を眺めていると、結構大きな船が行き来していて、対岸のプラントのようなものが間近に見えます。すぐ近くなので、三浦半島のどこかなのかと思ったら、東京湾を挟んだ向こうにある千葉県でした。同じ海の風景なのに、相模湾とは随分違うなあとシミジミ思いました。夕刻の美術館は、併設のカフェで海を見ながらワイングラスなどを傾ける人々が少なからずいます。こんな風景も、山本理顕さんが思い描いていたものに違いありません。

美術館を後にしてバス停でバスに乗り込み馬堀海岸に向かいました。車窓からURの団地風な建物が結構見えたけれど、これは西武が開発した集合住宅のようです。バス停近くには、洒落た洋風の建売住宅のような一画がありましたが、これは米軍の方達の住まいだったようです。県西部に住んでいる私にとって、小さな神奈川県内でも本当に風景とその背景が違うものだと思いました。馬堀海岸駅の近くで打ち上げをして解散。久しぶりの横須賀を後にしました。

(神奈川支部・大西智子)

<ひろば> 建築とまちづくりセミナーin仙台

10月25~27日のセミナーに参加しました。非常に濃密で緻密な企画で、参加したみなさんは大満足だったと思います。初日の4つの講座は、東日本大震災から14年が経過した現状の課題とともに、苦難を乗り越えて暮らしを継続しているまちの姿や、若い力で新しい形の持続可能性を追求している事例の紹介があり、一般的には見えていない復興のあり方を勉強できました。2日目はそれらの現地を見ながら当事者のお話を聞いたり、震災遺構を訪ねたりと、雨天でしたがバスをチャーターしてもらったおかげで苦労なく、3日くらいかかりそうなコースを1日で見学できました。3日目のオプション企画は快晴のなか、快適に見学ツアーを回れたということです。交流会の料理もおいしくて、とにかく宮城支部のみなさんの綿密で完璧な企画に感嘆、感謝の連続でした。2026年1月号で詳報します。(編集委員会)