<目次>

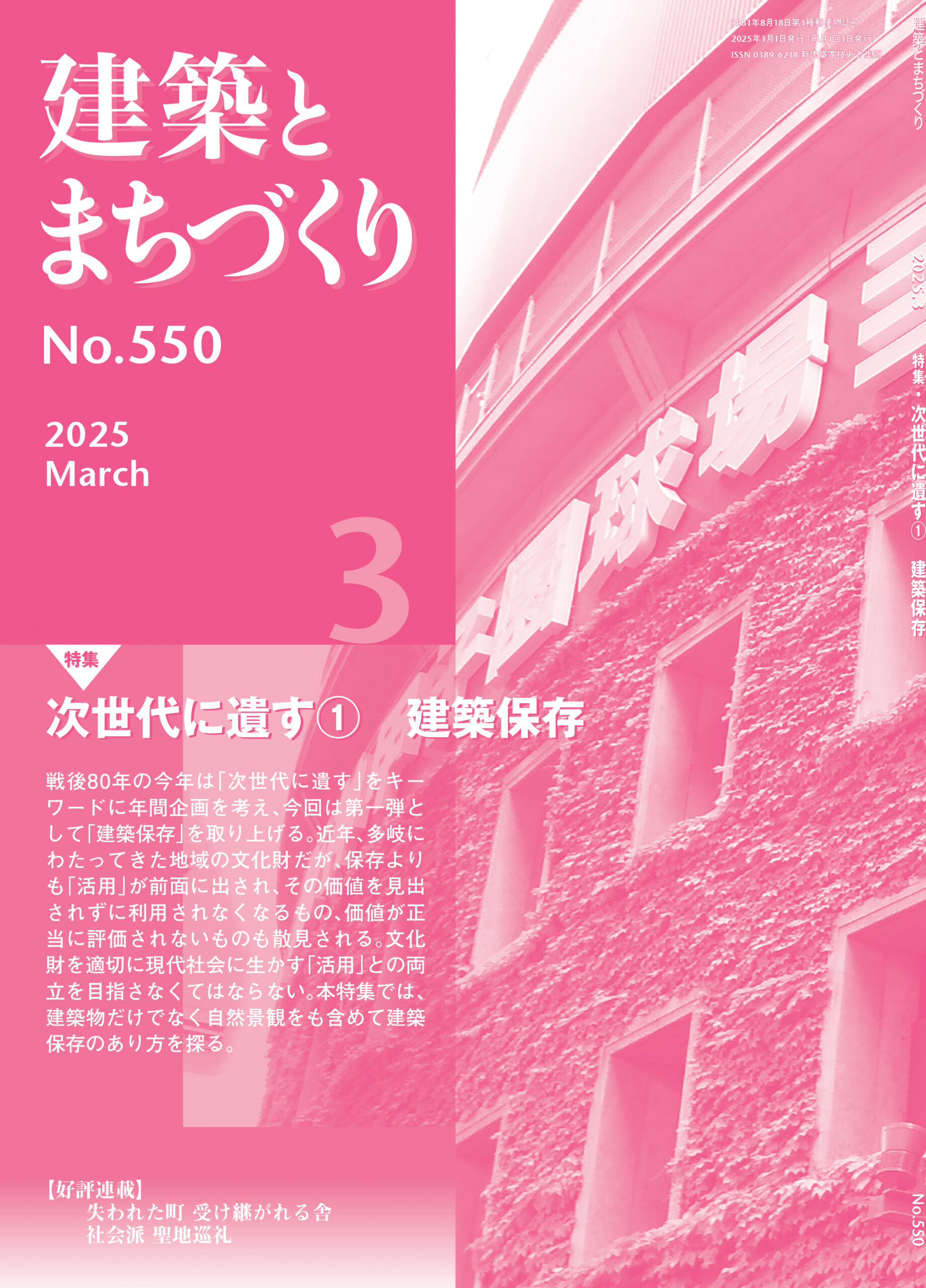

特集

次世代に遺す①

建築保存

磯田 節子

再び建築の保存を考える

駒木 定正

北海製罐小樽工場旧第3倉庫の

保全と活用を目指して

新谷 肇一

続・登録有形文化財大牟田市庁舎本館の

保存と活用を求めて

中尾 嘉孝

震災三〇年 歴史的建造物の継承をめぐる諸情勢

神戸の場合

松本 まり子

共有資産としての「市民の森」を未来へつなぐ

――(仮称)宮城気仙沼風力発電計画中止を求める市民の活動

連載

失われた町、受け継がれる舎<いえ>(8)

避難所支援で激震地に

中尾 嘉孝

社会派 聖地巡礼(3)

大阪のパワースポット太陽の塔

中林 浩

主張

建設業界は今後どうなっていくのか

甫立 浩一

新建のひろば

富山支部――「建まちセミナーin那須」会場視察

愛知支部――築後20年目のKさんちの住宅健康診断に参加をして

<主張> 建設業界は今後どうなっていくのか

甫立浩一 宮工務店/全国常任幹事

最近よく耳にするのが、「建設業界での人手不足、職人不足」です。少子化の影響で、あらゆる業種で人手不足と言われていますが、建設業界は、特に職人の高齢化が進み人手不足は深刻です。建設業界で働く労働者は、55歳以上が35%を超え、29歳以下は全体の11%程度です。また、建設業界は、ほかの業種よりも労働時間が長い傾向にあります。労働時間を減らすと工期が遅れ、売り上げの減少につながりやすく、天候にも左右されるため、調整をして工期を守ろうとすると、週休二日制もなかなか進まず、おのずと実労働時間が長くなってしまいます。この二つは、建設業界が抱える大きな課題だと思います。

2024年4月から、建設業でも罰則付きの時間外労働の上限規制が適用され、「月45時間・年360時間」の上限が設けられました。これを受けて週休二日制に取り組む会社もあると聞きます。しかし、週1日しか休めない現場は、全体の7割を占めています。建設労働者の問題解決は、「労働時間の是正」「労働者の処遇改善」「業務の効率化」などがあげられます。

若い職人さんを育てる余裕がない会社(一人親方)が増えてくると、技能などを継承できなくなることも多く、結果として、人手不足の加速につながりかねません。

他によく耳にするのは、「建設現場でのトラブルや労働災害」です。東京都世田谷区の新庁舎は、当初より工期が2年延長となり、工期遅延の問題と違約金16億円の支払いが出ました。愛知県でも高層ビル建設中に地下の山留壁が崩壊して、歩道下の土砂が現場に流出しました。また、同じ現場では、地上30階から5㎏の鋼板が落下、その後も地上30mからボルトの落下と、相次いでトラブルが出ています。トラブルは、いろいろな問題が重なり、起きてしまっていると思いますが、「施工管理者や現場監督があと一人いれば」状況が変わっていたのではないかと思います。

東京都江戸川区では、「建設業の慢性的な人手不足や働き方改革に対応する」とし、新庁舎建設を2年延長すると発表をしました。このような動きは、建設現場で働くものは、とてもありがたいと思いますが、あくまでもスーパーゼネコンの会社に属するものだけに関係しています。2年間の工期延長で、工事費は、303億円から590億円へと約1・9倍に増えました。3年目に突入した長く続く戦争の影響による、原油価格の高騰や円高による資材高騰で、もしかしたら、さらに工事費は膨れ上がるのかもしれません。

建設業界の大手メーカーから、年に何度も「資材高騰による商品の値上げ」の連絡がFAXやメールで流れてきます。仕方がないことは理解しているつもりですが、同じように職人の労務単価も、ガソリンの高騰や建設機械の値段も上がっていることから、民間の工事でも公共事業単価並みに上げていくべきであると思います。

週休二日制でも食べていける手取りの給与があり、安定した仕事になることが、家族を持ち、子育てができる環境にもつながると思います。若い人が、「ものづくりは楽しい」「職人になろう」と思える環境づくりは、急務でしょう。とはいえベテランの職人さんから、技術を盗み覚える時間は大切です。

「衣・食・住」の中の「住まい」は、絶対になくなることはありません。人手不足の解消のためには、若い職人を育成しながらロボットや機械の導入が必要になるかもしれません。

自分が働く「建設業界」が少しでも良くなるように、自分の周りの方や仕事仲間とも、議論をしてみてほしいと思います。

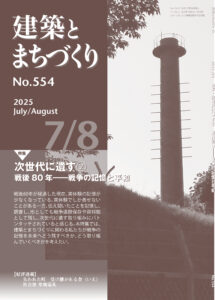

<特集> 次世代に遺す① 建築保存

今年は戦後80年ということで「次世代に遺す」をキーワードに年間企画を考えました。第一弾として「建築保存」を取り上げます。

文化財保護法は1950年に施行され、今年で75年になります。それまでの国宝保存法、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律、史蹟名勝天然記念物保存法の三法が統合されたもので、「文化財」の概念が定義された画期的な法律だったといいます。国が厳選した文化財を手厚く保護していく国宝や重要文化財の制度は、凍結保存とも揶揄されますが、法隆寺金堂壁画が焼失したのをきっかけに法律が制定されたことを考えれば、当然のことかも知れません。1975年の改正により発足した伝統的建造物群保存地区の制度は、単体だけでなく線や面としての保存が進められ、その地域らしさ、町並み保存の大きな力になりました。1996年の改正では、登録有形文化財の制度がつくられ、緩やかな規制のもとに、多くの身近な無名の建物の歴史的・文化的価値を再発見するきっかけともなりました。その他の法律改正や制度の拡充を受けて、文化財保護、建築保存の意味も範囲も大きくなってきています。

2019年に改正された内容については、やや注意が必要です。保存よりも活用が前面に表現され、活用ありきで保存・保全をないがしろにしかねず、活用できないもの・お金を生み出さないものは文化財ではないとまで言い切る人もいるためです。もちろん文化財保護法第1条において、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」が目的として掲げられているので、文化財を活用することは望ましい面もあります。文化財としての価値を後世に向けて確実に維持する「保存」と、文化財としての価値を踏まえ適切に現代社会に生かす「活用」の両立を目指すこと、そのバランスを間違ってはいけないのだと思います。

いずれにせよ、文化財の範囲が多岐にわたり、文化財と名前をつけずとも地域にとって大事な建築やその集合体としての景観、風景が多くの人に認識されるようになってきました。それぞれの地域で守られてきたもの、守りたいもの、遺していきたいものを報告します。 担当編集委員/桜井郁子、古川学

<ひろば> 富山支部―「建まちセミナーin那須」会場視察

新建富山支部では、台風で現地での開催が中止となった2024年の「建まちセミナーin那須」の会場を視察することが企画されました。視察の日時は2024年11月19日(火)、20日(水)に行ってきました。参加者は、新建富山支部より、小森、上梅澤、富樫の3名でした。滑川インターを午前8時に出発し、昼休憩をはさみながら、約450キロの道のりを自家用車で向かいました。集合場所は、那須まちづくり広場(那須町豊原丙1340)で午後1時45分に到着しました。現地では、東京支部の象地域設計の皆さん10名と合流しました。東京支部の皆さんは日帰りでしたが、日中の見学会は一緒に行動できることとなりました。

最初に見学したのは、みとりえ那須(mitorie)で、コミュニティ型シェアハウスケア&ステイ(医療従事者プラス住宅)でした。ナースと暮らすシェアハウスで在宅介護やグループホームでも難しい吸引や点滴などの対応も可能なシェアハウスです。内部は、お風呂や移動用の手すり(荷重を乗せるタイプ)、トイレの手すりなどすべて特注で、使用者の細かい動作を知り尽くしたモノづくり(オーナーの要望)が、いろんなところに見えて、すばらしい施設でした。ここは、われわれも宿泊できるそうで、曜日が合えば暖炉のある食堂が居酒屋に変身するとのことです。楽しさも溢れたシェアハウス型の施設でした。がんで終末期の利用者さんも受け入れているそうですが、本人が飲みたいと言えばお酒を飲ませてくれるそうで、人の尊厳を重視しているいい終(つい)の住処だと思いました。

この日の次の見学は、午後2時過ぎから非電化工房の見学をしました。そこにはまるでムーミン谷のような、素朴な世界がありました。全国からここで1年間修業したいという若者が来ており、この日は、入所して5か月位の若者が、非電化工房の敷地内を案内してくれました。自分たちで作ったバーベキュー施設やカフェ、ツリーハウスなど、文字通り手作りのかわいい建物が点在していました。ヤギや鶏が放し飼になっており、ワンちゃんが自由におうちの中や敷地をお散歩していました。象地域設計の皆さんも童心に戻りツリーハウスに登ったり、自然の中でリラックスされたりしている様子でした。

その後、午後4時頃を目安に「ゆいまーる那須」に移動しました。「ゆいまーる那須」も那須まちづくり広場を展開している皆さんが2011年頃から立ち上げたサービス付高齢者向け住宅です。約70戸余の住宅で石破茂氏が地方創世大臣の頃、視察に来たこともあるとのことでした。

1日目の見学はここで終わり、宿泊は、廃校舎の一部を再利用したゲストハウス「あさひのお宿」です。ドミトリータイプと言いますか、(案内を買って出ていただいた群馬支部の新井隆夫氏曰く)若い頃流行っていたユースホステルのイメージでした。

翌日20日の朝食は、カフェにてとりました。その後、廃校を利用して展開されている広場全体を見学しました。案内は、新井隆夫氏。カフェは気持ちよく、朝食もおいしかったです。交流ホールのある音楽工房「LaLaらうむ」には、パイプオルガンがあり、小さい器の中にパイプが入っておりました。サービス付高齢者向け住宅は、中庭を中心にシンプルな造りで、ほどよい距離間のある、ヒューマンな配置計画でした。多少プライバシーを気にする方には、近すぎる距離かもしれません。校庭にも、サービス付高齢者向け住宅32戸の工事が進行中でした。また、入居済みの住戸の訪問もできました。

敷地の裏山には、新井隆夫氏が整備された小道ができており、子どもたちのいい遊び場になっているようです。手作りされたワイヤーアートの恐竜やゴリラが裏山の散策路に置かれていたり、亀が廊下で鎮座していたりしていたのが、印象的でした。経費は、宿泊「あさひのお宿」朝食付き4100円。非電化工房はセミナーと見学で約1500円。19日の夕食、飲み物別で1600円でした。 お財布にも優しい施設でした。(新建富山支部・上梅澤保博)

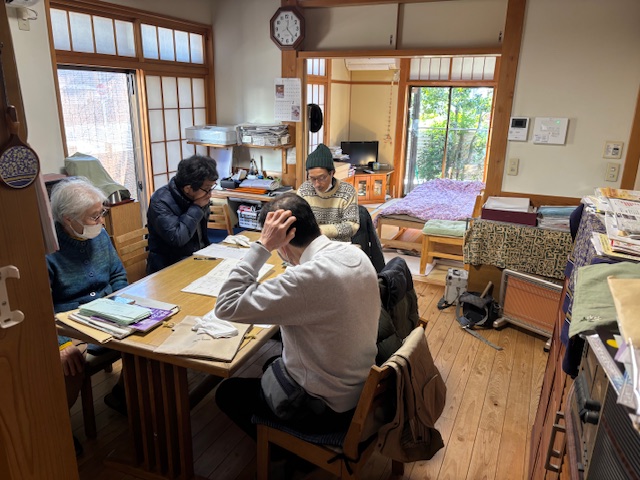

<ひろば> 愛知支部―築後20年目のKさんちの住宅健康診断に参加をして

1月26日、快晴の日曜日に愛知県名古屋市千種区の住宅を訪ねました。愛知支部の壬生伸次氏の設計、河合定泉大工が施工されました。奥様が、ミニコミ誌に掲載をされている足助の河合大工の記事を見て、河合さんに連絡をしたのが出会いでした。当時のやりとりをした封書をすべて保管されていて、設計図書の図面とスケッチを見せていただきました。おいしい和菓子とお茶をいただきながら、設計から建設までの経緯を懐かしく語ってくれました。材木も愛知支部の会員である新城市の杉生の峰野さんにお願いをして、「山の見学会」にも参加をしていただき、実際に山に入って杉の原木を確認したと聞きました。

風通しの良い間取りや居心地の良い空間、お手洗いが2カ所など、最初から人が集まれる空間での設計となっていました。建具は、すべて建具職人の製作で、ほとんどの窓に障子や欄間があり、見積もりが予算をオーバーしてしまい、一部建具の製作を断念したとお聞きました。子どもさんたちが出ていかれた後の2階の居室には、ホームスティなどで、外国の若い方を住まわせていたことも聞きました。

設計士の壬生さんから、「20年目のチェックリスト」を渡されて、設計者と施工者に分かれて、1階から2階、外部と2つの班で確認をしていきました。その後、各自気になる点を報告して、メンテナンスをしていく手配を確認しました。20年経った現在でも、建具の建てつけもほとんど問題なく、経年劣化した木目が良い感じを出していました。このように、しっかりと時間を取って、築後20年の建物を確認するのは大切なことであり、住まわれている方も本当に安心すると思います。

奈良の研究集会の後の見学会でもそうでしたが、全国の新建会員の関わっている建物の築後の見学をさせていただくことができるのは、設計や施工をする者にとって、とても刺激になり、勉強にもなります。(愛知支部・甫立浩一)