<目次>

特集

新建活動年報2023―2025

――市民との協同の取り組み

大槻 博司

今大会期の運動の特徴と次期大会期への期待

加瀬澤 文芳

住まいと福祉の会

山下 千佳

11団体が集まり交流した市民防災デー

――知ることから始まる、私たちの防災・まちづくり

小野 誠一

神奈川支部としての協同の現状

西 一生

富山支部の社会とのつながり、他団体との協同の経歴

横山 正幸

生協と連携して住宅相談

甫立 浩一

「第17回地方自治研究全国集会in愛知」に参加して

飯田 昭

京都のまちこわしに抗した協同の取り組み

鳥居 玲子

安全な住まいに暮らす権利を守りたい

――新建福岡と欠陥住宅ふくおかネットの協働

新建活動の記録(2023年10月~2025年9月)

第35回大会議案(幹事会提案250913)

活動の指針 今日の建築まちづくりの課題

連載

失われた町、受け継がれる舎<いえ>(14)

「一部保存」の方針に抗う

中尾 嘉孝

社会派 聖地巡礼(9)

『遠野物語』の河童

中林 浩

主張

相次ぐ原発再稼働の流れを止めよう

高田 桂子

新建のひろば

愛知支部――第3回「居住福祉の諸相」に参加して

<主張> 相次ぐ原発再稼働の流れを止めよう

高田桂子 企業組合とも企画設計/全国常任幹事

相次ぐ原発再稼働のなかで、今年7月、関西電力が福井県美浜原発で新型原子炉(次世代原発)を建設することを発表しました。 経済界の原発開発に対する貪欲な進め方を感じるできごとでした。

福島第一原発事故後、慎重だった原発政策を転換し、原発再稼働に弾みをつけたのは、2022年に岸田内閣が進めたGX(グリーンデジタル)計画でした。この計画はグリーン(脱炭素)とデジタルに重点投資をしていくということですが、グリーンの内容は次世代原発や築60年超えの原発も可能にするなど、原発推進に大きく舵を切ったものでした。

GX計画を受けて今年成立した第7次エネルギー計画では、電源構成で見ると2040年までに原子力を20%、再生可能エネルギー40~50%、火力30%としています。福島第一原発事故が起こった2011年では、原子力は10・9%(事故前は31・3%)だったところから2倍の目標値に上がっています。

福島第一原発事故後、原発稼働が中止され14年。現在では13基が稼働し、昨年秋には東日本大震災に遭った女川原発も再稼働しました。現在の電源比率は8・5%にもなっています。第7次エネルギー計画では「再エネか原発かの議論ではなく、脱炭素目標を実現すること」と脱炭素を第一義とし、反原発の世論を押し潰すような表現が見られたことも問題です。

このような前のめりの進め方をするのは、原発産業が巨大な産業構造をしていることからでしょう。2022年の建まちセミナーin茨城の見学先であった東海第二原発(茨城県東海村)では、原発の防潮堤工事にもかかわらず、原発周辺の畑や空き地には作業員宿泊棟が次々に建設され、町の風景が変わっていました。一方で、福島第一原発事故以前から原子力を専攻する学生が減少しており、また周辺設備も含めて原発関連の技術力が低下していると言います。再稼働を早め人材確保、周辺産業の育成を急ぎたいというのが電力会社や経済界の狙いではないでしょうか。

7月の新型原子炉建設の発表後、再生可能エネルギーに関する気になるニュースが続きました。一つは、三菱商事が洋上風力発電事業から費用高騰、採算悪化を理由に撤退したことです。国が進める千葉県や秋田県沖3箇所の風力発電事業に超格安価格で落札したものですが、当時はその安い費用と電気設定価格に驚嘆と心配の声が再エネ関係者から上がっていました。

もう一つは、太陽光パネルリサイクル法案が進んでいたにもかかわらず、製造業者に負担が多い、既存リサイクル法との整合性が取れない、と内閣法制局から指摘され、リサイクル義務化は削除され、リサイクル報告義務化や努力義務など実効性の薄い内容になったことです。こうした再生可能エネルギー事業に対する後ろ向きの動きは、原発推進と表裏一体と見ることができます。

世界に目を向けて見ると、ドイツや台湾などが福島第一原発事故を契機に原発廃止を早めました。台湾は今年、国内最後の原発を廃炉にしました。しかし、アメリカや中国、EUも含めて多くの国は原発を持ち続け、世界のリスクは増大しています。

ウクライナのザポリージャ原発は間近で戦闘があり常に危険に晒されています。福島第一原発事故での放射性物質は、低線量被曝という形で周辺地域を覆っています。実効性ある原発避難計画や避難訓練は作られることはありません。朝鮮半島では多くの原発がつくられており原発が標的になるリスクは高く、日本への影響も深刻です。

核のゴミを出し続け、人間が未だ制御できない技術である原発が、どれだけ人間を、地球を危険に晒しているか。私たちは地球の未来に責任を持つべきです。そのために原発ゼロの世論をもっと大きくしたいと思います。

<特集> 新建活動年報2023―2025 ―市民との協同の取り組み

今号は今大会期(2023~2025年)2年間の新建活動を振り返ります。

私たちの活動は自己完結で終わるのではなく、新建憲章で明らかにしているように「建築とまちづくりを、社会とのつながりのなかでとらえよう」「地域に根ざした建築とまちづくりを、住む人使う人と協同してすすめよう」という点に特徴があり、自信と誇りを持って取り組む理由があります。

2年前の第34回全国大会で決定した5つの活動方針は次のようです。

1 50年を超える活動の蓄積の上に立って、住み手・使い手・住民との共同を強め、豊かなまち・住まいの実現を目指す専門家としての役割を発揮する活動

2 新建の枠を超えてネットワークを拡げる活動

3 豊かな建築・まちの創造に必要な法制度の整備に取り組む活動

4 新建憲章を基に具体的なビジョンを描き、共有し、活動の指針「今日の建築まちづくりの課題」をより具体化していく活動

5 会員を増やし、会を維持していくことに意識的に取り組む活動

これらの活動を市民や諸団体とともに日頃の活動をどう実践しているでしょうか。再開発が進む都市部でのまち壊しに対して、建築保存運動で、住まいと地域環境を守る運動で、施設づくりで、私たちは市民や様々な団体とつながり取り組んでいます。

毎号の「ひろば」を読み返すと、東京や大阪では、地域の人たちと学習や集会を開きながら、提言やアピールを発表するなど、まち壊しに市民とともに活動する取り組みが紹介されています。

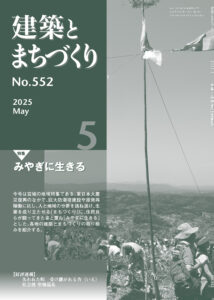

全国企画では、建築とまちづくりセミナーを彦根、那須(台風のためオンラインに変更)で行い、そしてこの10月には仙台を中心に開かれます。8・9月のプレ企画も関心を高めました。また、昨年11月には久しぶりにリアルで新建全国研究集会が行われました。

どの開催地でも、日頃の新建活動で得られたネットワークで、地域の人たちが企画から参加し、語り合って、開催を応援してくれたことが印象的でした。

しかし、建築とまちづくりの実践は日常的な取り組みの連続です。各支部、各地域で繰り広げられている市民や諸団体との協同の取り組みを今号では紹介します。 担当編集委員/高田桂子

<ひろば> 愛知支部―第3回「居住福祉の諸相」に参加して

9月6日の第3回「居住福祉の諸相」は、名古屋市JR大曽根駅近くで福田啓次さんが店舗ビル設計に関わりました「大曽根つどいタウン」で開催されました。講師は中京大学総合政策学部教授の岡本祥浩氏です。参加は7名でした。「人が集う」場所として、お寺の事例を聞きました。お寺マルシェなど、昔から地域の人が集まるコミュニティとして、いろいろな事例を聞きました。「人と人とのふれあい」が人を癒す。対象者を区別せずに、気軽に集まれる環境が皆さんの「居場所」になっているということでした。また、島の居住福祉資源で、町から離れた離島の診療所や食堂、学校などが独立していたのですが、町とをつなぐ唯一の橋の建設をきっかけに、車での往来が簡単になり、学校や診療所は、閉校や閉院などとなり、車がない人には、住みにくい島となってしまったそうです。「海浜の空間価値」として、藤前干潟などの埋立地は、産業廃棄物などの処分地として、自然破壊や生態系の変化が進んでいます。生態系の変化も大きいですが、埋め立てをし続けて何十年もしないと、問題が起きたことがわからないということでした。今後も、東京オリンピックのために埋め立てた晴海や築地の移転先の豊洲、沖縄の基地建設のための埋立地や大阪万博の跡地など、たくさんの大切な空間価値が損なわれていることに気が付いているのでしょうか?と考えてしまった、第3回目の講義でした。(甫立)

■離島とまちとの間に橋が架かったら、便利になるはずが、島の診療所や学校がなくなり、交通の便のない人や高齢者にとっては、生活が不便になり、住みにくくなったという話は、住民全員にとって住環境が平等に良くなることの難しさを実感しました。(奥野)

■今回は、つながり・ふれあい・協働のお話でした。岡本先生のお話は、お寺・シェア型本屋・図書館・離島・海浜開発とたくさんお話をして頂きました。特に最近、非常時に居住のまわりに家族がいなくても、つながりのある知人がいればと痛感しています。お寺で人が集まること、私の地元の慎福寺でも弘法大師命日の21日にわらしべ長者市やマルシェが毎月行われています。お寺の方々との会話も楽しく、出店の大切さも感じながら、感謝をこめて、なるべく毎月参加するようにしています。継続することは大変ですが大切で、皆のまちを元気にしようとする少しの気持ちで成り立っていると思います。シェア型本屋にも興味があり、最近見つけて大須のシェア型本屋へ行きました。多様な棚主さんの個性が楽しかったです。東京神保町にも大きなシェア型本屋が盛況のようで、AIを活用して、人との触れ合いも大切にしながら、運営をされているようです。(黒野)

■今回の岡本先生のお話の中で、人が生きていくうえで必要なもの、大切なことをキーワードとして学びました。

・すまい(居住)とは、「そのひとらしい暮らし」を実現する空間。

・くらしを社会の中の「多様な空間」で創り上げていくこと。

・人が生きていく上で欠かせないもの「ふれあい」「つながり」「つどい」。

人は寂しくては生きられないもの、人と人との関わりの大切さ、私の年になるとより思います。(福田)

(愛知支部・甫立浩一)