<目次>

目次555(2025年9月号)

建築とまちづくり

№555

2025年9月号

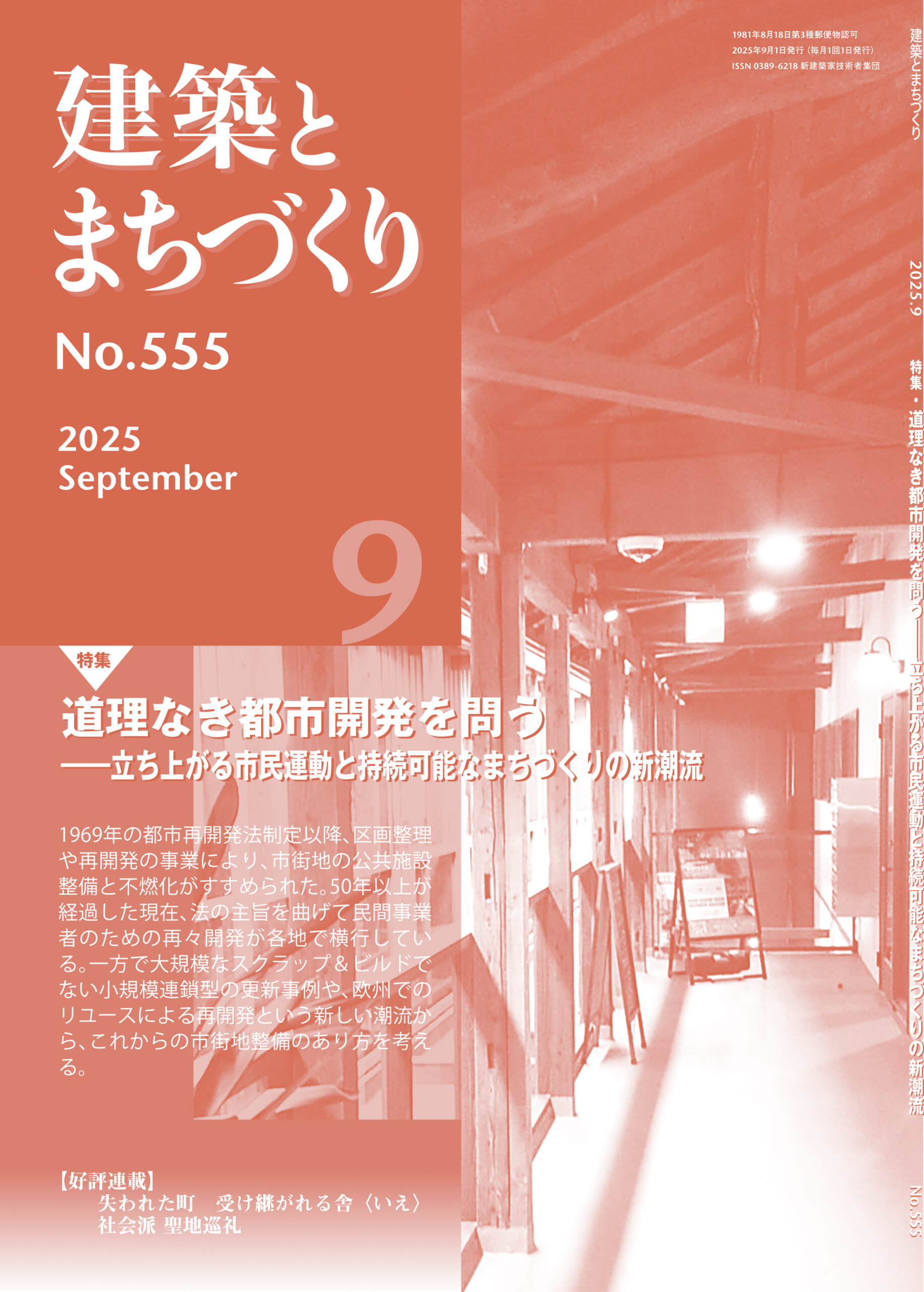

特集

道理なき開発を問う

――立ち上がる市民運動と持続可能なまちづくりの新潮流

岩見良太郎

再開発延命のための、公共性なき市街地再開発

原田 陽子

地区の固有性の継承と創造的展開を目指す「小規模連鎖型更新」

――福井市新栄地区での取り組みを中心として

中西 晃

福井駅周辺の再開発事業の現状と新栄商店街のまちづくり視察報告

穂鷹 知美

スクラップ・アンド・ビルドからリユースへ

――ヨーロッパの再開発の新潮流

藤田 茂樹

市民を分断する巨大事業・豊橋市の新アリーナ計画

大槻 博司

大儀なき都市開発から住民主体のまちづくりへの転換を

――枚方市駅前のまちづくり運動の事例から

本田 正則

コラム:市街地再開発事業と北区のまちづくり

連載

失われた町、受け継がれる舎<いえ>(13)

シンポジウム「都市の記憶」開催へ

中尾 嘉孝

社会派 聖地巡礼(8)

『居酒屋』にみる19世紀後半のパリ

中林 浩

代表幹事からのメッセージ③

戦後80年・被爆80年、そして住まいの80年/中島 明子

書棚から

こうして京都府立植物園は守られた

――市民が開くコモンズの未来

主張

木材は無垢材で使う

中安 博司

新建のひろば

愛知支部――仕事を語る会「認定こども園・寺子屋大の木」

東京支部――「中野ブロードウェイ」と今日の都市再開発を考える

福岡支部――第10回仕事を語る会(上山知裕氏)

第11回仕事を語る会(鮫島和夫氏)

神奈川支部――真鶴まち歩き

<主張> 木材は無垢材で使う

中安博司 建築工房N設計/全国常任幹事

2010(平成22)年に木材利用促進法(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律)が制定され、森林大国の日本の天然資源を活用、つまり木材利用によって地域経済が活性化することを目指しました。さらに2021(令和3)年に脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律に改正され、法律が目指すものの一つに地球温暖化防止が加わりました。

これに伴い、構造から内外仕上材まで、国産木材を使用するための補助金などの助成が国や地方自治体に設けられました。また、防火や耐火に関する研究や実験が進められ学校を含め、大規模木造建築物の促進が図られて来ました。建築基準法では木造建築物における「大規模」の要件は、①高さ13m超え、軒高9m超え、②延床面積1000㎡超え、のいずれかです。高さ13m、軒高9mを超えると、壁量計算などの仕様規定以外に構造計算で剛性率や偏心率などをチェックする許容応力度等計算(ルート2)が求められます。

ここ数年、集合住宅や事務所ビルなどの大規模木造建築物が、建築マスコミで取り上げられるようになりましたが、建築物全体からするとまだまだ少数です。国土交通省のデータによると2024(令和6)年度の新築建築物に占める木造建築物の割合は住宅の1・2階建で89.5%・3597万7000㎡、3階建57.9%・474万2000㎡で、4~5階建では極端に少なく0.8%・2万8000㎡になり、6階建以上では0%です。非住宅になると1・2階建で19.2%・260万3000㎡、3階建3.9%・12万7000㎡、4~5階建0.2%・1万3000㎡、6階建以上0.6%・2万9000㎡です。

ひと昔前まで木材産業は伐採から製材、加工のほとんどが地場の中小企業で成り立っており、施工を含めた各職に強い結びつきがありました。その後、合板や集成材をふくめ内外装建材を製造するメーカーやプレカットを行う大手企業が参入し、特にコロナ禍で外材を含めた建材の高騰や入手困難をきっかけに国産材の利用に参入しており、本来の目的である「地域経済の活性化」から外れています。

乾燥や加工技術の向上で、反り・隙間などの問題は少なくなりました。それでも反らない、隙間ができない=クレームが少ない、施工し易いことなどでまだまだ合板や集成材の木質仕上げ材が大勢を占めていますが、環境への負荷はどうなのでしょうか。焼却廃棄して有害物質は出ないのでしょうか。

自宅の二世帯住宅を建てて30数年、1階親世帯は構造から仕上まで無垢材を使いました。未だに来客は「木の良い匂いがしますね」と言われます。手や足触り、色の変化、匂いや調湿の空気環境など暮らしてみないと分からない五感で感じられる良さがあり、多くの方に体験していただきたいものです。

地元で加工、消費することは製造や運搬エネルギーが少なく、無垢材であれば再利用もしやすく、やむを得ず廃棄する時も環境への負荷は小さいのです。法の目的からしても、地元の木材を地元で加工する、それも合板や集成材ではなく無垢のまま使うことが重要ではないでしょうか。

<特集> 道理なき都市開発を問う

――立ち上がる市民運動と持続可能なまちづくりの新潮流

全国各地で、都市計画やまちづくりの概念を蔑ろにした経済戦略、民間事業促進を目的とし、持続可能な社会を目指す世界の流れに逆行するスクラップ&ビルドによる大規模な開発が進められています。都市再生緊急整備地域、立体都市公園制度、公募設置管理制度(Park-PFI)、立地適正化計画、公共施設等総合管理計画等々の様々な規制緩和策、公共施設縮小化策を多面的に講じて、民間事業者の大規模開発を後押しすることで経済活性化<にぎわい創出>を図ることが、現在の国の都市政策であり、市民のくらしを豊かにするためのまちづくりという視点は皆無と言えるのではないでしょうか。

1970~80年代に全国の都市で土地区画整理事業や市街地再開発事業が実施されてきた結果、道路や公園あるいは駅前広場が整備され、老朽木造密集地域の防災性が改善されて、「都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る」という都市再開発法(1969年)の目的は多くの都市で達成されました。それから約半世紀が経過し、再開発事業実施済みの地区をもう一度再開発するという動きが活発化しています。再々開発の動機として建物の老朽化や耐震性の不足という理由が挙げられていますが、それは都市計画としての再開発要件には当たらず、個別に建て替える、あるいは改修や耐震補強によって解決すべき課題で、個別建築物の建て替えを再開発事業という制度に当てはめるのは、制度の悪用と言わざるを得ません。

すでに公共施設が整備され土地利用の合理化か図られているにもかかわらず、補助金と規制緩和を受けて、莫大な保留床を創り出して利益を最大化させるような再々開発事業が横行しているのが現状ではないでしょうか。都市再開発法で定める市街地再開発事業の施行区域要件を満たさないだけではなく、公園や学校等の公共施設を取り込んでまで保留床を生み出そうとするなど、あからさまな利潤追求の姿勢を隠さない手法がまかり通っています。このような道理のない開発に対して公共を守り環境を守ろうと各地で市民運動が巻き起こり、行政と対峙して不合理な都市政策を追求しています。

一方で新しい動きも始まっています。大規模な再開発ビルやタワーマンションを建てるのではなく、小規模にできるところから少しずつ更新あるいはリノベーションによって、地域の良さを残しながらまちを持続させ活性化させていく事例や、欧州ではリユースによる再開発が支持される時代が始まっています。道理なき開発に抗する市民運動、各地の新しい事例、時代が求める新たな潮流から、持続可能なまちづくり、市民主体のまちづくりの展望を考えます。

担当編集委員/大槻博司

<ひろば> 愛知支部―仕事を語る会「認定こども園・寺子屋大の木」

5月24日(土)愛知県の金山駅近郊にある、講師である福田啓次さんの事務所(金山会所)で、仕事を語る会を行いました。

現在工事中の幼保連携型こども園の設計について、お話をして頂きました。以前設計をした保育園増築のお仕事のご縁だったと聞きました。敷地は、寺院の横で、現保育園の建て替えによる新築鉄骨造3階建て100名以上の0~5歳児を迎えるそうです。

防災への備えで、3階への避難想定、備蓄や重要書類の保管スペースを考慮しながらの3階遊戯室は地域へも開放できるつくりとして、コンサートも出来るステージ付きです。つながりや居場所づくりのため、子どもはもちろん、保育士さんたちの意見に配慮しながら、なるべく年齢の違う子どもたちを区切らない空間を2間半モジュールで、設計をされたとのことでした。

保護者がゆっくりと話せる応接室や保育室横の職員トイレ、仮眠室、主に調理用で使用する小荷物専用昇降機、2階屋上園庭など、1年半の打合せで、様々な要望があったそうです。

また、木の良さを伝えながら、法的に許される範囲で木装化されて、外観も施設っぽく見えないような工夫、みんなの家らしくなるようにと、2つ寄せ棟の屋根が連なる外観となったそうです。補助金が厳しくなる傾向にあることや、約2年半多岐にわたる業務の協力体制の重要性、CGで造りこまれたパースよりも、手書きパースの方が意見を出しやすかったことなど、たくさん設計の過程を聞けたことも勉強になりました。

今年度完成をして、施設の方や子どもたちの笑顔が健やかに生活することを、関係するみんなが願っていると思います。完成したら、また、周りの方を誘って、施設の見学に行きたいと思います。(愛知支部・甫立浩一)

<ひろば> 東京支部―「中野ブロードウェイ」と今日の都市再開発を考える

60年前、先進的な都市型複合施設「中野ブロードウェイ(正式名称:コープブロードウェイセンター)」が誕生したが、今も多くの人々を惹きつける〝オタクの聖地〞として世界的にも知られる存在になって、最近では高級時計店が進出するなどと、時とともに変貌している。

6月14日(土)午後「中野ブロードウェイを実際に歩いて体感し、これからのまちづくりのヒントを探る」見学会を開催し、会員外の中野区民・区議会議員を含めて、17名の参加があった。見学には、地元にお住いの方や居住者のご協力を得て、普段は居住者以外は立ち入りできない居住フロアやジュリー(沢田研二)や青島幸男も利用した屋上庭園(緑地やプール等もある)を見学させてもらった。また、地下1階から地上4階までの商業エリアは自由に散策したのち、中野サンプラザ周辺を見学し、2012年にまちびらきがおこなわれた「中野四季のまち(警察学校等跡地の再開発地区)」に移動して、交流・意見交換をおこなって散会した。

建設計画から開業まで

中野北口美観商店街(現在の中野サンモール)を昭和通り(現在の早稲田通り)まで貫通させよう」との機運が高まり、1960(昭和35)年、中野北口開発株式会社が設立され、商店街の拡張計画が動き出したが、土地買収は難航、資金難となった会社は、東京コープ(JR原宿駅前のコープオリンピアなどの事業主)に事業を譲り渡した。

東京コープは、地下1階~地上4階まで商業エリア(400軒分)と地上5~10階の居住エリア(220戸)を、当時としては画期的な複合ビルとして完成させ、1966年10 月、開業にこぎつけた。JR中野駅北口の中野サンモール(商店街)から、中野ブロードウェイ1階の通路がつながり、早稲田通りまで雨にぬれずに通れることになった。

商業エリアの移り変わり

開業時、1・3階がファッション、地階が生鮮食料品、2階が飲食店という区分だったが、1980年の「まんだらけ」が出店し、アニメ文化の勢いに乗って、1990年代には「サブカルの聖地」ともなる大きな変化があった。

現状と課題

商業エリアは、開業以来、大改装を2回行っているが、商店街振興組合としては「高齢化により、商店の後継者がいない。商店街の分担金を負担しない非会員が増えて、商店街の存続が危惧される」という、事業継続への悩みの方が重要だ。これからも社会情勢や利用者などの意識変化に対応して、いかに商店街を存続していくかが課題だ。建物は、1981年5月以前の旧耐震基準で建設されているので、耐震改修工事が必要だが、店舗・住宅とも権利者が多いため、大規模改修や耐震改修工事に向けた合意集約は難しい。

中野駅周辺の都市再開発のゆくえ

中野駅周辺では「百年に一度」の大規模都市再開発が進行中だが、中野サンプラザと旧中野区役所跡地を含む「市街地再開発事業(2029年完成予定)」は建設費高騰で、「施工認可の取り下げ」をおこなったので、計画は白紙・計画見直しになった。今後、区側の意向だけでなく、区議会や区民(会社や学校に通っている人、地元で自営している人、昔から住んでいる人など)の意見が反映され、中野らしい計画が実現することを期待したい。(東京支部・石原重治)

<ひろば> 福岡支部―第10回仕事を語る会(上山知裕氏)

第11回仕事を語る会(鮫島和夫氏)

3月11日、弁護士の上山知裕氏に仕事を語っていただきました。全体的に3部構成となっていました。第一部が上山弁護士の半生や経歴、第二部が法曹界の激変、第三部が欠陥住宅の先駆け的取り組みと事例です。

第一部の上山弁護士の半生や経歴では、なぜ弁護士の道に進まれたのかといったことを、学生闘争等の時代背景やその当時の司法修生の立場についても織り交ぜながら、私の知らない(少し羨ましい)景気の良い時代をお話し頂きました。

第二部では、地方には弁護士が少ないことなどに触れながら、1970年代頃から、弁護士が取り扱う問題が、公害↓消費者問題↓欠陥住宅へと移り変わっていった要因に、司法制度改革により、弁護士の数が一気に増えたため、新しい分野へ開拓していったとのことでした。その中で、司法修生の就職先が決まらないため、経済的にも困窮して、それまで問題視されていなかった(建設会社の顧問弁護士とかの立場にある人も多かったため、あえて問題視していなかった)欠陥住宅問題やマンション紛争へ、弁護士として関わるようになっていた人が増えたことは興味深かったです。

第三部で、具体的に欠陥住宅問題への取り組みが、どうやって各地に広がっていったのか、どのような活動がおこなわれてきたのかについて、お話し頂きました。阪神淡路大震災で、問題が浮き彫りになり、欠陥住宅問題へ取り組む人が増えたものの、実態としては、調査費用がかかり過ぎ、弁護士費用まで回らず、弁護士さんには人気の無い仕事であるとのことでした。 最後に、欠陥住宅の実例を写真で示しながら、解説頂きました。基礎のコンクリート芯と鉄骨の柱芯が、大きくズレ、基礎の上に柱がほとんど載っていない写真でも、実際の裁判では、施工側の責任を問えなかったと伺った時には、住宅建築に携わる者として何とも申し訳ない気持ちになりました。現場の施工精度はもちろん重要ですが、そもそも設計図書に不整合が見つかった時点で、どこを正して、何をすべきか、施工・設計・監理がキチンとコミュニケーションが取れるということがいかに大切であるか、改めて認識し、気の引き締まる思いでした。(福岡支部・大野幸代)

7月8日「仕事を語る会」の講師として、会員から要望のあった鮫島和夫先生に長崎からお越しいただき、「住まいとまちづくりの研究と教育そして実践」と題して語っていただきました。18名の参加のほか、オンラインの参加もありました。

大学では、学生に学びの入り口でのハードルを下げるために基礎的、歴史的背景から入って教えたことや、現場体験の重要さから海外も含めて視察に連れて行ったことも話されました。また、木造住宅の設計から長崎県下の多くの自治体の都市計画関連の仕事に至るまで、多種多様で幅広い仕事をやってきたことは、ご自分の性分にもマッチしていたと語られています。

近年は連合自治会の会長を何年も続けており、ハードの仕事よりもソフト面での地域活動が多くなっており、価値ある建物の保存・活用の実践もしておられます。一方で研究者としての執筆や講演も多く、浪の平・斜面再生、県庁舎・市庁舎の建て替、長崎駅と駅前再開発などに関する歴史的・地理的分析と評価、提言などについて論文を出しておられます。昔からの駄洒落のウイットも衰えることなく、楽しい講演会でした。懇親会も15名の参加があり久しぶりに新建の飲み会も盛り上がることができました。(福岡支部・濱崎裕子)

<ひろば> 神奈川支部―真鶴まち歩き

6月7日(土)新建会員外3名を含めて、総勢11名で真鶴のまちを歩いてきました。坂道が多く、まちの至るところから真鶴港が見える、こじんまりとした眺望の良いまちです。

昭和の頃は真鶴石(小松石)の産地としても有名で、観光地として活気のある町でした。最盛期の1980年頃には1万人程あった人口は、2025年には40%減の6000人程になり、急激な過疎化と高齢化が進んでいます。まちなかには空き家も多くみられるようになりました。バブル期の無秩序なマンション開発を防ぐために1993年に制定された独自のまちづくり条例「美の基準」により、町の開発が制限され、美しい稜線や自然が守られていることで一躍有名になったまちです。

2000年頃に「美の基準」条例の勉強会に参加したことを思い出しました。その元となったC・アレグザンダーのパタンランゲージを興味深く読みました。その町が、近年ではアーティストや自然志向の移住者などが多くなり、町の活気を支えているということで、見に行こうということになりました。案内していただいたのは、真鶴でおむすびやさんを最近開いた東京支部の川田さんです。移住仲間だけではなく町の人にもすでに溶け込んでいるようです。

真鶴駅に集合後、最初に訪問したのは、車も入れない路地にある築100年の古民家を改修して移住した、自宅兼設計事務所エフサイズをご夫婦で主宰している藤井さん宅。まだ小さなお子さん達ものびのびと暮らしていました。一山越えて行った民俗資料館は残念ながら休館中でした。岩海水浴場で海を見ながら一休み。美の基準に則った軒下空間を持つ道草書店に寄り想い想いの本を買い込み、駅近くまで戻り真鶴食堂で藤井さんも一緒においしい昼食タイム。

その後、美の基準を体現するコミュニティ真鶴を見学。運営者から維持管理がうまくいっていないこと、冬の寒さのこと、強い雨が降ると道から雨水が流れ込んできて、館内に入りこむのでどうしたものかといったことなど相談を受けました。そして、西の坂にある川田さんの「おむすびコメット」を訪問、素敵な景色を楽しみました。

最後は真鶴港近くの昭和の雰囲気を残す酒屋さん草薙商店で角打ち。真鶴を堪能した一日でした。(神奈川支部・酒井行夫)