<目次>

特集

次世代に遺す②

戦後80年――戦争の記憶と平和

安田 和也

広島・長崎80年…核兵器なき世界へ第五福竜丸の航海はつづく

阿部 ゑり

ウトロで終わらないウトロの話

ウトロ平和祈念館

古澤 房子

コラム:京都の建物疎開

藤本 昌也

インタビュー:自画像を失う“記憶喪失のまちづくり”をいつまで続けるのか

小林 良雄

コラム:旧広島陸軍被服支廠の倉庫「戦争と平和の大きな、大きな生き証人

西 一生

福井県の戦後建築から「建築と平和」を考える

山本太三雄

戦争の遺跡・遺産を後世に語り継ぐ「東部62部隊を語り継ぐ会」の市民活動

――川崎市宮前区における試み

山本喜代子

コラム:3月10日を生き抜いて

西里 幸二

コラム:6月23日、今年も慰霊の日がやってきた

連載

失われた町、受け継がれる舎<いえ>(12)

須磨・天神町のわかれ

中尾 嘉孝

社会派 聖地巡礼(7)

御所グラウンドに「えーちゃん」登場

中林 浩

代表幹事からのメッセージ②

那須で考えたこと/乾 康代

ワクワクする「暴走」の勧め 予想もしなかった「暴走老人」の日々/垂水 英司

研究会だより

子ども環境研究会「本づくりに向けて」

目黒 悦子

主張

人々がつながり、励まし合うコミュニティの再生・創造を目指して

片方 信也

新建のひろば

大阪支部――中之島を緑の島に~未来へのおくりもの

大阪支部――ダブル講演会(木村よしひろ×伴現太)

新建災害復興支援会議――能登半島地震・豪雨被災地訪問

京都支部――タイを語る会 第2回

<主張> 人々がつながり、励まし合うコミュニティの再生・創造を目指して

片方信也

日本福祉大学名誉教授/新建全国代表幹事

2024年に、地方公共団体に対する「指示権」を国に与える「地方自治法改正」が行われた。総務省の示した「概要」によると、冒頭には「1.DXの進展を踏まえた対応」の項で、「地方公共団体は、サイバーセキュリティの確保の方針を定め、必要な措置を講じること」と述べた上で、「総務大臣は、当該方針の策定等について指針を示すこと」としている。

これに対して、自由法曹団は、「団体自治を侵害し、地方自治の本旨に反する指示権の拡大」等の指摘を柱に「国の地方公共団体に対する指示権を拡大する地方自治法改正案に反対する声明」(2024年3月11日付)を発した。

政府は今、リニア新幹線と新東名、新名神高速道路により首都圏、中部圏、近畿圏をつなぐ「日本中央回廊」の形成を目指す「国土形成計画」を強引に進めている。さらに今、この構想と対をなすと言ってよい「デジタル田園都市国家構想総合戦略」(2023年改訂版、以下「総合戦略」)に注目しなければならない。

というのは、この「総合戦略」は、「地方においては、…新たなデジタル技術を活用するニーズが存在する」とする前提を置いて、「それぞれの地域において、マイナンバーカードを始めとする国が用意したデジタル基盤を活用して、官民の連携により、…各地域のデジタル基盤を作り込むことが今後求められる」とする。つまり、「その基本的な考え方は、①『市場も国家も』、『官も民も』によって課題を解決すること、②課題解決を通じて新たな市場を創る、すなわち社会的課題解決と経済成長の二兎を実現すること、③国民の暮らしを改善し、課題解決を通じて一人一人の国民の持続的な幸福を実現すること」とし、これをまさに「新しい資本主義の基本的な思想を具現化するもの」と位置づける。

さらに、「総合戦略」は、「デジタル田園都市国家構想の実現のために」と称して、「地域においては、それぞれが抱える社会課題について、地方公共団体を中心として、…その解決を図っていくため、自らの地域ビジョン(地域が目指すべき理想像)を描」くことを要請し、さらに「共通する社会課題を抱える地域においては、デジタルの力も活用しながら、地方公共団体の枠組みを超えた地域間の連帯を推進していくことが重要である」とする。つまり「総合戦略」によって、「地域間連携の在り方や推進策を提示していく」という姿勢を示している。

そこで、「デジタルとリアルの融合による地域生活圏の形成に向けた交通の活性化とまちづくりについて」(国土交通省、2023年6月2日)において、その「地域生活圏」は「生活圏人口10万人以上を一つの目安として想定した地域づくり(地域の生活・経済の実態に即した市町村界にとらわれない地域間の連携・補完)」と明記しており、ここに自治体の廃止・再統合を前提にした新たな圏域を形成する、まさに憲法無視の「指示権」行使を肯定する立場が示されている。

この「地域生活圏」構想の背後には、次のような人口現象の報告がある。民間有識者でつくる「人口戦略会議」(議長・三村明夫日本製鉄名誉会長)が2024年に公表した報告書は、2050年までに「若い女性の減少で、消滅可能性がある市町村は東京圏以外だと46%」に達し、「自治体の消滅危機が続く現状が浮き彫りになった」という(「日本経済新聞」2024年4月25日)。

すなわち、「国土形成計画」の柱「日本中央回廊」の実現には、三大都市圏への資本と人口の更なる集中を図り、その背後で進行する地方自治体の消滅傾向を前提にして新たな「地域生活圏」の形成を図るため、「指示権」を行使して自治体の大規模な再編成を強行するもくろみがあるということである。

今まさに、自治体と住民自治を破壊しようとする「国土形成計画」に抗して、人間が生きるために欠かすことができない自然環境を大切にし、農林漁業など地場産業を再生・発展させ、歴史的文化を守り継承して、いのちを大切にし、人々の共感を育む空間を基礎としたコミュニティを維持し更なる形成を図り次世代につなげる課題が、私たちに課せられている。

<特集> 次世代に遺す② 戦後80年――戦争の記憶と平和

1945年の太平洋戦争終結から80年が経過しました。

この特集では、建築とまちづくりに関わる私たちが戦争の記憶を未来へどう残すべきか、どう取り組んでいくべきかを考えます。

昨年、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞しました。受賞は以下のように、証言を通して核兵器のない社会を草の根で作り出してきたことが評価されたものです。

――「ヒバクシャ」として知られる広島と長崎の原子力爆弾の生存者たちによる草の根運動は、核兵器のない世界の実現に尽力し、核兵器が二度と使われてはならないことを、証言を通じて示してきたことに対して平和賞を受ける。

――1945年8月の原爆投下を受け、核兵器の使用がもたらす壊滅的な人道的結果への認識を高めるための世界的な運動が起こり、メンバーたちはたゆまぬ努力を続けてきた。次第に、核兵器の使用は道徳的に容認できないという強力な国際規範が形成されていった。この規範は「核のタブー」として知られるようになった。広島と長崎の生存者であるヒバクシャの証言は、この大きな文脈において唯一無二のものである。――(以上、『朝日新聞』2024年10月11日)

日本被団協が被曝の記憶を伝え続け、次世代に遺す運動が、核のない社会をつくり出してきたことに強く心を打たれます。こうした地道な記憶に残す取り組みから私たちも平和な社会をつくり出したいと思います。

今回の特集では、10年前の戦後70年に比べて、実体験の記憶が少なくなっていることに気づきます。実体験でしか表せないことがある一方、伝え聞いたことを記憶し、調査し、形としても戦争遺跡保存や資料館、9条の碑などのように残し、次世代に遺す取り組みにバトンタッチされていると感じます。

日本国憲法前文が「~政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、~」と書かれていることに注目したいと思います。

ウクライナやガザの状況からも分かるように、個人の尊厳や人権が蔑ろにされるのが戦争です。人権を踏みにじる政府をつくらないために、どのような契機を経て戦争に突き進んでいったかを、私たちは学ばなければなりません。それが国際社会や先人、未来の人たちに対する義務ではないでしょうか。

担当編集委員/永井幸、西一生、高田桂子

<ひろば> 大阪支部―中之島を緑の島に~未来へのおくりもの

新建大阪支部は、去る五月三日から五日の三日間、「第五十二回中之島まつり」において、「中之島を緑の島に~未来へのおくりもの」をテーマに、通算で四回目の展示会を開催しました。

中之島は、この数十年の間に「東洋陶磁美術館」や「地下鉄駅入口」「子供本の森中之島」「護岸工事」「レストラン」等の建設に加え、歩道の拡幅、植栽部分の減少等により、元来豊かであった緑が激減しました。展示会では、二色(黄色と青色のプラダン)のパネルに、中央公会堂や府立図書館、取り壊された大阪市役所の写真、中之島再開発計画、中之島を守る会等の写真、緑の減少が一目でわかる航空写真などを展示。これらに加え、昨年八月に中之島内の舗装部分やベンチ、樹木の下、日があたる芝生と日陰の芝生など約二十カ所の地表温度を測定した結果もパネルで紹介。また、府下の過去五十年の十年毎の平均気温の変化グラフと平均気温が一・六度も増加しているデータも発表しました。

中之島の保存運動の歴史や緑の実態等についてより理解を深めてもらうために「中之島博士ちゃんクイズ第三弾」も実施しました。参加者からは、「クイズは難しかったが楽しい」「歴史的な建物がなぜ残ったかわかった」「道路の表面温度が五十度を超えているのに驚いた」「昔のように緑を増やしてほしい」等の感想が寄せられました。

またワークショップ工作コーナーでは、直径約十センチの薄い間伐材の切株にモザイクタイルとカラービーズを貼付ける「マイコースター作り」が大好評で、用意した二〇〇枚の切株は4日で完売。急遽、昨年に実施したストーンアートに切り替えました。まつり全体では、約三〇〇組の家族やカップルの参加があり大盛況でした。

来年の中之島まつりでは、「中之島を緑の島に」をテーマに、中之島の歴史や歴史的な建物写真等をゆっくりと鑑賞できるよう、展示スペースとワークショップコーナーを分離して開催するほか、全国的な公園つぶし開発の実態等についても展示したいと考えています。(大阪支部 中西晃)

_展示ブース全景-1024x768.jpg)

_ワークショップコーナー風景-1024x768.jpg)

<ひろば> 大阪支部―ダブル講演会(木村よしひろ×伴現太)

5月10日大阪木材仲買会館において、新建大阪支部若手会員のダブル講演会を開催しました。大阪木材仲買会館は、大阪木材仲買協同組合の事務所として2013年3月に建てられた地上3階、木造(大断面集成材)+鉄骨鉄筋コンクリート造で竹中工務店の設計施工です。講演会はVANS代表の木村よしひろさんと連・建築舎代表の伴現太さんに「様々な活動から広がる仕事」をテーマに語っていただきました。今回は一人が通しで話すのではなく、いくつかのパートをそれぞれが交互に話してもらう進め方をしました。

まず「これまで」のパートでは、木村さんは福井県出身で大阪市立大学在学中にインターンやアルバイトとして、COM計画研究所と無有建築工房で建築関係の実経験をする中で、仕事の仕組みと流れ、建築への想いと熱意を知ったと言います。卒業後はVANSに入り、その後2002年代表取締役になります。VANSでは福祉・住まい・店舗・企画・コーポラティブハウス・まちづくり等、様々な仕事を経験します。

伴さんは大阪市出身で幼少期はコーポラティブハウスに住まい、テレビドラマ「北の国から」の世界観にあこがれ北海道へ、北海道大学在学中は山スキー部に所属し、年間100日超えの山浸りの日々を過ごします。卒業後は大手ゼネコンからヘキサ勤務を経て独立し、連・建築舎を設立します。二人とも「丁稚場」という若手設計者の集まりで、コーポラティブハウス研究会やデッチ場フォーラム等を企画する中で、関わる人みんなで対話しながら作り上げることを大切にしてきたと言います。

「コーポラティブハウス」のパートでは、木村さんはVANSで、つなね・羽衣・ベクトル・千里山等、多くの設計に関わったこと。伴さんはヘキサで、京都御所西。独立してからは社員寮をコンバージョンしたコーポラティブハウス、マインズ新芦屋について話してくれました。二人とも設計・コーディネーターとして携わる中で、ここでも対話して作り上げることが生きたと言います。

「地元に根差す」のパートでは、木村さんはVANSが梅田↓本町↓谷町へと事務所を移す中で、有史以来の主要都市である大阪市の優良ストックを活用した仕事として、コーポラティブ店舗・ゲストハウスや地域活動(地域の連携活動・祭り)に取り組んでいきます。伴さんは、事務所を谷町から大大阪時代の近代長屋が多く残る昭和町・桃ヶ池長屋に移し、優良ストックを利用したエリアリノベーションに取り組みます。昭和町の小商いの店づくり、桃ヶ池長屋(むすびの市)、バイローカル運動にも関わっていきます。

「改修・コンバージョン そのほか仕事の拡がり方・福祉」のパートでは、木村さんは改修・コンバージョンの仕事や事業提案の具体例について。伴さんは木造改修・長屋の仕事、事業提案型アベノ洋風長屋、大阪メトロとの共同のエリアリノベーション等について。「地方のまちづくり」のパートでは、木村さんは那須・福島・福井・丹波・福知山等で関わった仕事。特に那須まちづくり広場について詳しく話してくれました。伴さんは福知山駅前商店街のビルをコーポラティブ方式で、旧パチンコ店から8店舗テナントミックスへコンバージョンした例を話してくれました。話のパートごとにそれぞれが交互に話してもらう進め方は、講演者にとっても話し易く、参加者も二人分の話が聞ける、有意義な講演会でした。参加者は新建会員が8人、一般が16人、学生が6人の計30人でした。質疑では学生さんから、講演者の二人がどのような道筋をたどり、活動し、仕事を重ねてきたのかが良く分かり、とても参考になったと感想をもらいました。(大阪支部・栗山立己)

.jpg)

.jpg)

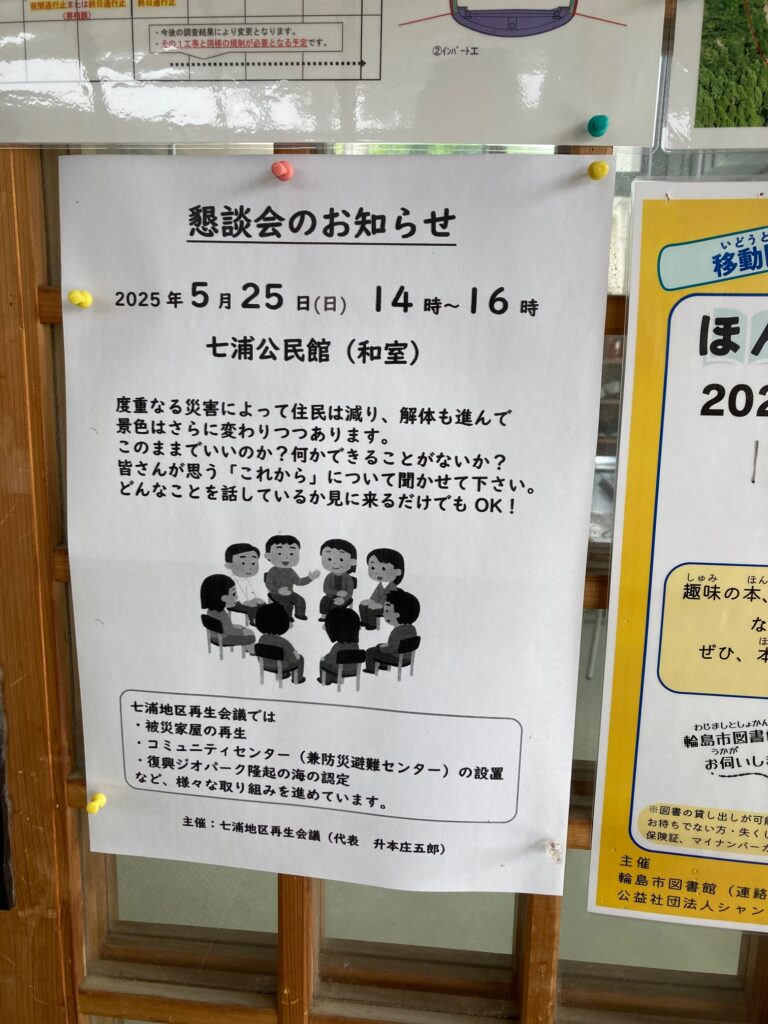

<ひろば> 新建災害復興支援会議―能登半島地震・豪雨被災地訪問

昨年9月の能登豪雨被害後では初めての災害復興支援会議現地訪問でした。

5月15日(金)午前10時金沢駅に集合、メンバーは杉山真さん・辰巳さん(石川)、久守さん(京都)、山下さん・江國さん・末延さん(東京)、富樫さん(富山)、新井(群馬)の8名。

杉山さんと新井の車に分乗してかねてから杉山さん辰巳さんが支援に入っている輪島市門前町七浦(しつら)地区と大沢地区を訪問しました。七浦までは約2時間半で距離は210km余、高速道路「のと里山海道」は地震で傷んだ箇所の復旧はかなり進んでましたが一部では迂回区間もありました。全線のかなりの部分は日本海を望みながら走る道路で震災前までは半島の突端まで行く観光客でにぎわっていたことが想像されます。

昼食は志賀町西海漁港の網元直営の寿司店「西海丸」で。地震後約4か月間ほど休業していたそうですが改修の済んだ店内は新築の店のようでした。

午後1時30分に七浦公民館に到着。七浦地区再生会議の主要メンバー4人の皆さんから再生会議立上げの思いや今後目指すこと等を聞かせていただきながら約2時間程懇談いたしました。メンバーの一人30代の若い女性は故郷再生への思いから農業研修先の長野県から地元に戻ったそうです。地区に入るトンネルを抜けたところから沿道にお花畑を作りたいとの女性らしい夢を語ってくれたのが印象的でした。またリーダーの方からは大震災で4mも隆起した海岸の例は世界でも珍しいので震災を逆手にとったジオパーク構想で人々を招き入れたいと語っていました。懇談会後七浦地区をメンバーの方の案内で見て回りました。公費解体後の我が家の跡地で草取りをしている高齢のご婦人に話を聞いたところ、「我が家は民宿を夫婦で長年やっていた。夫は避難所から病院に運ばれそのまま亡くなった。風光明媚で常連役も多くコロナ前までは忙しくやっていたのに残念だ…」と話しておりました。

この方のように地区の住民の大半は高齢者で息子や娘たちは震災後金沢など地区外に出てしまい戻らない。その為私たちの代まででその後住む者はいないから公費で解体できるなら解体したい。被害はあるものの手を加えれば十分住めると思える骨太の古民家風住宅の多くは公費解体の制度によって消えていっています。先のご婦人は近くの仮設住宅に住んでいるが2年目以降は家賃を払って公営住宅に住むつもりと言っていました。300世帯あまりだった戸数は、今は150世帯ほど(仮設住まいも含めて)に減ったしまったとの事。杉山さんらは公費解体をせずに残った貴重な建物をシェアハウス、民宿、現地入りするボランティアや施工業者の宿泊所として活用できないかと提案しています。石川県の副知事からの要請もあって現地入りしているものの予算の公的支援はなく、民間の力でやれないか苦慮しているとの事でした。七浦地区からほど近い廃校になった小学校の敷地内に七浦第一仮設住宅が44戸できていました。建設型で好感の持てる作りでしたが、時間の関係もあり残念ながら内部の見学はできませんでした。住民の方と話す中でペットも一緒に住めるという話にはホッとしました。

次に輪島市大沢地区、重要文化的景観地区の指定を受けています。後ろに迫る急峻な山と海に挟まれた平地には間垣と呼ばれる垣根が海側と建物との間に張り巡らされています。間垣は夏の暑さをしのぎ冬は海からの潮風を防ぐ素晴らしい役割をしているそうです。「半農半漁で暮らしてきた人々の暮らしと文化を残したい」との思いで杉山さんらは能登オーベルジュ会議を立ち上げたそうで、能登の美味しい食材を楽しめる拠点を作っていきたい、その手始めに大沢地区を選んだそうです。震災では大規模な土砂崩れで現地への道路が遮断されていましたが、今回は何とか現地まで行くことができました。午後5時30分過ぎに金沢に向かいました。到着は午後8時頃。今日の一日を振り返りながら杉山さんお勧めのお店で疲れをいやしました。

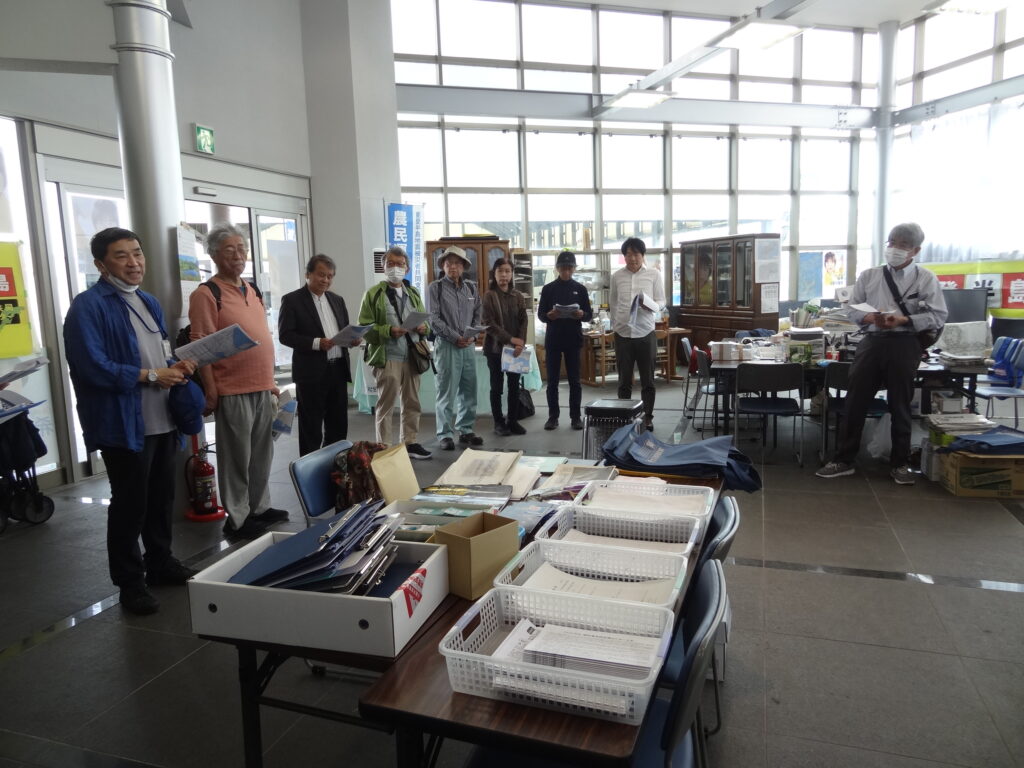

5月16日(土)は昨日のメンバーに加えて災対連の関係団体からの6名と富山支部の上梅澤さん、小森さん、中野さん、千代崎さんら17名での視察でした。羽咋市の被災者共同支援センターに全メンバーがそろい結団式後、輪島市内に向いました。昨日のメンバーとこの朝に金沢入りした千代崎さんらで金沢を出発後内灘町の液状化被害の大きかった地区を見ながらセンターに向いました。昨年2度訪れたところを再び見たのですが埋もれていた車の撤去や建物の解体もかなり進んでおりました。しかし被害の大きかった地区は閑散としていてあちこちに空き地が目立っておりました。

昼食をとった輪島市役所近くのショッピングセンター内には焼失した輪島朝市でお店をやっていた方々が出店していました。20件ほどの小さなブースで営業をしており被災地支援になればと皆で買物をしました。その後訪問した輪島診療所は2度目の訪問でしたが震災前の80%くらいまで利用者数は戻ったとの事。しかし今だに職員の約半分は仮設住まい。2名の医師の内1名は今も診療所内で寝泊まりという過酷な状況であるとの事でした。診療所内には全国の民医連からの支援のメッセージが数多く掲示されていて診療所の皆さんへの励みになっているようでした。また地域で農業をされている方お二人が震災による影響や今の状況を話してくれました。

お一人は地震で住まいは全壊、解体している最中に今度は豪雨で解体中の建物は流された、住まいを再建しようにも輪島は業者が嫌がる上に工事費も金沢市内よりも高くつく。田は土砂に埋もれ使えない状況」が続いた…など大変な状況を話しておられました。約1時間の懇談後移動して輪島の千枚田の近くで自家用の米つくりをしている農家の方の棚田を見学、地震で元より狭い田に段違いが出来て、さらに小さく区画しなおして田植えをしていました。いずれの農家の方も後継者はなく自分で農家は終わりだと言っていました。地域の存続が震災と豪雨でさらに危うくなっていることは本当に残念です。人口減少と高齢化が同時進行している被災地の未来は見捨てられているかと思うと暗澹たる気持ちになります。

新建としてあるいは一個人としてどのように考えどのように行動するべきかを考えさせられた2日間でした。それでも羽咋市の共同支援センターでは震災直後からから全国の皆さんが駆けつけている事、そして輪島診療所の壁面に全国からの支援のメッセージがびっしりと掲示され被災地の皆さんを励ましている事などを見て今後もできる範囲で被災地の事を忘れないで支援を続けることが大切であると感じました。

(新建災害復興支援会議事務局長・新井隆夫)

<ひろば> 京都支部―タイを語る会 第2回

6月11日、支部企画「コミュニティの徹底的な自己決定で進めるスラム改善事業―タイのバーン・マンコン事業」を開催しました。講師は立命館大学特任教授の石原一彦さんです。今回は第2回。というのもコロナ禍、石原さんのタイ在住時に現地と日本をzoomで繋いで第1回を開催しています。2021年〜2023年にかけて本誌で連載された「タイの住まいづくり・まちづくり」を経て、内容や取り上げるプロジェクトが大幅にリバイズドされたのが今回です。会員に加えて、部落問題研究所の方も参加し、会場14名+zoomで開催となりました。

タイは、アジアでも有数の経済発展を遂げた一方で所得格差が激しく、これがスラム形成の背景となっています。スラムの特徴としては土地の不法占拠であること、低い湿地帯・河川敷など非常に劣悪な場所に集落が形成され生活環境が劣悪であること、常に立ち退き要求にさらされていることが挙げられます。1970年頃から国家住宅庁(NHA)による低中所得者層に対する住宅供給と資金支援が行われます。NHAは、建物をまず建設し、その後に人々が入居する、日本でいう住宅公団と住宅金融公庫が合わさったような事業です。しかし、NHAは郊外立地が多く、スラムに住む人々の都心近接ならではの仕事の継続との両立が困難であったことなどスラムの改善に向けては課題も多い中、2000年に設立されたのがコミュニティ組織開発研究所(CODI)であり、その主要事業がバーン・マンコン事業です。

バーン・マンコン事業は、居住権の確保はもちろんのこと低所得者層の生活全般の改善を図ること、コミュニティを前提とし補助や融資はコミュニティに対して行われること、事業のタイプや全体計画などはコミュニティの自主決定によることが特徴です。また、事業の実施に当たっては、まず貯蓄共同組合を設立し、コミュニティ参加者は、所得に応じて毎日少しずつ貯蓄します。

CODIの支援者の一人である建築家・アルティット氏の「提案を押し付けるとCODIとコミュニティが対等な関係を築けない」という言葉は印象的です。配置計画を18案提示するがおすすめはせず、コミュニティの誰もが図面を見れるようになり、配置計画を選べる能力を身に付けるまで、勉強会を重ねるとのことです。こうしたプロセスは自己決定を行うための教育でもあり、互助の精神を生む仕組みでもあります。ここには民主主義の形をみることができます。

また、CODIの前ディレクターのソムスック氏の「貯蓄は融資を受ける資格であり、集まりたい人を集める水平システムである。また、貧しい人々が変化を生み出すための政治的手段でもある」という言葉は、日本の同和行政、現在のまちづくりのあり方に示唆を与えるものだと感じます。

石原さんは、個人の努力では難しい課題でもコミュニティなら解決できる、コミュニティ参加者の課題解決感・自己実現感を生む、コミュニティ主導のプロセスはコミュニティの役に立ちたいという参加者の自己貢献感を生むとバーン・マンコン事業のポイントを示すとともに、自治体の財政逼迫など低経済成長下の日本における身の丈にあった住環境整備の展開の重要性を説いて締めくくります。

現在、京都では、行政主導による市営住宅の団地再生計画、自然豊かな低層住宅地の景観を破壊する大手ディベロッパーの大規模マンションなど、その地に住む人々のコミュニティを無視したプロジェクトが進行しています。民主主義とは何か、コミュニティの自己決定能力をいかに伸ばすか、まちこわしの流れをくい止める大事なヒントがあるように感じました。

(京都支部・村上真史)