<目次>

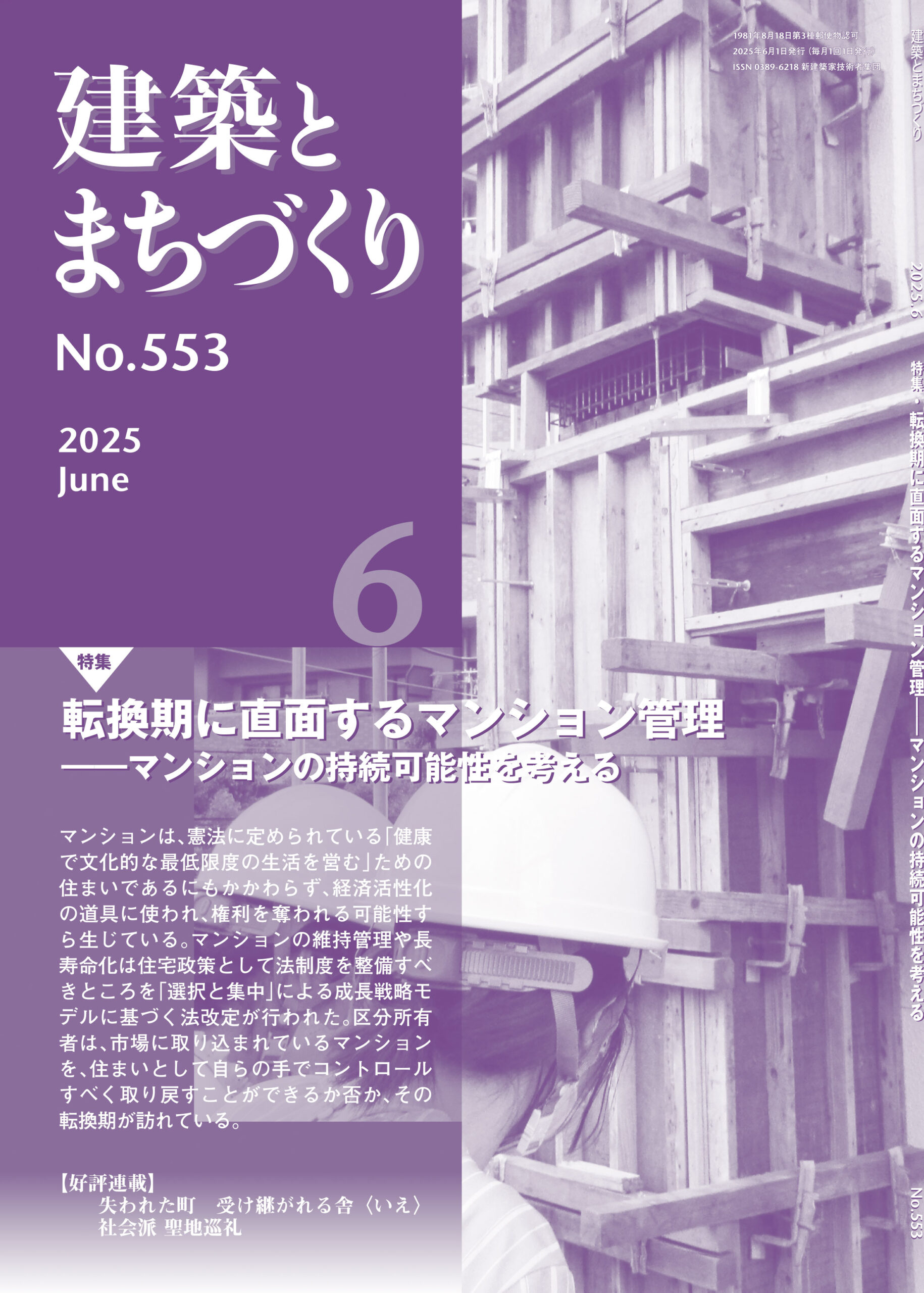

特集

転換期に直面するマンション管理

――マンションの持続可能性を考える

小杉 学

文化としてのマンション管理

――令和時代のマンション管理

大江 京子

区分所有法改正と第三者管理の問題

平家 直美

ユーコートのアメニティとコミュニティ

大槻 博司

市場に惑わされず本気で長寿命化への取り組みを

――築50年は折り返し、次の50年を展望するマンションづくりを

竹山 清明

コラム:マンションの適切な耐震化の課題と限界

佐伯 和彦

マンション実務の現場から

「持続化には組合員の主体性が不可欠」

連載

失われた町、受け継がれる舎<いえ>(11)

魚崎の家いえ、最後の日々

中尾 嘉孝

社会派 聖地巡礼(6)

ウェールズの美しさと村人の連帯

中林 浩

主張

ケアについて考えること

久永 雅敏

研究会だより

環境と建築研究会

あつぎ市民発電所ソーラーシェアリング

代表幹事からのメッセージ①

80年代「民活路線」の「まちこわし」に抗して

――歴史的街区住民との共同のたたかいで学んだこと

片方 信也

会員の仕事スタイルに響き合う若い世代

浜崎 裕子

新建のひろば

岡山支部――伴年晶氏の話を聞く

第34回大会期 第4回全国幹事会報告

<主張> ケアについて考えること

久永雅敏 もえぎ設計・新建全国常任幹事

最近、足や腰への負担を和らげようと歩くときに杖を使っています。ところが、病院やお店のカウンター前で杖の置き場に困ることがしばしばです。無造作に立てかけると倒れてしまい、拾い上げるのに一苦労です。高齢者の施設の設計にたずさわってきた設計者の一人として、こんなことにはあまり気を使ってこなかったと反省しきり、いまさらとは言え想像力の欠如ですね。

そんなこともあり、高齢期のケアについて考える場面が多くなりました。これまで住まいや施設、まちについて考えるとき、住み手・使い手の立場に立とうと努力してきたつもりでしたが、私たちの努力だけではどうにもならないことが多いことをつくづく感じます。

最近面白く見たテレビドラマ『最上先生』で「パーソナル イズ ポリティカル(個人的なことは政治的なこと)」というセリフがしきりに出てきて、とても気になりました。新建の憲章にある「建築とまちづくりを、社会とのつながりの中でとらえよう」と言う宣言を思い起こします。当たり前のことですが、高齢者の住まいも社会や政治のあり方と深く結びついています。先日ある新聞報道でこんな記事が目にとまりました。厚労省の有料老人ホームのあり方に関する検討会での、日本社会事業大学の井上由起子先生の高齢者居住の調査結果の報告です。高齢者の単身化が進む中で、「今後、自宅で住み続けることが困難になる高齢者が増加する」として、高齢者の住まいが所得によって階層化している調査結果をもとに、「住民税非課税所帯ギリギリで暮らす課税世帯の人は、(入居費用の高い有料老人ホームのような)施設への入居は難しい」と指摘、住まいの問題は所得とサービス費用の負担が密接に関係しており、高齢者の居住の安定を確保する課題の重要性を強調しました。憲法で言うみんなが「健康で文化的な生活」をおくることができる権利の侵害です。

今年は介護保険制度が導入されて25年目に当たりますが、せっかくケアの社会化が位置付けられたのに制度の趣旨の崩壊が進んでいるのではないかと言われています。それは、給付を減らし、負担を増やす方向への改変が続き、「保険あって介護なし」とも言われる制度の空洞化の進行です。

その具体的な例として介護職員の不足が言われています。介護福祉養成学校が減少していたり、職員の確保のために高額の紹介料が必要な有料職業紹介業者に頼らざるをえなかったり等、介護事業者の苦労が取り沙汰されています。これらの大きな原因は介護報酬の低さです。そのため、とりわけ中山間地を中心に介護基盤の崩壊が問題になっています。訪問介護事業所がゼロの自治体の数が昨年12月末で107もあるというとんでもない実態が明らかになりました。昨年の訪問介護事業の基本報酬引き下げが大きく影響しています。訪問介護の充実は高齢者の切実な要求です。私たち設計者の多くが要支援や要介護の人たちの住環境の改善という役割に取り組んでいますが、それだけではどうしようもないのが残念です。利用者の負担の増加も深刻です。制度の利用料や施設利用に関わる費用の増大が高齢者を苦しめています。保険料と給付費が連動する今の仕組みを改めることがどうしても必要です。そのために国庫負担の大幅な増額が求められます。

昨年、「高齢社会対策大綱」が改定されました。現役世代と高齢者を対立的にとらえる風潮をあおるような「世代間格差」という理屈で、少子化を背景に高齢者を現役の労働者として利用しようとしたり、「NISA」や投資による「自助努力」が強調されるなど、介護や社会保障などの減量化を目指しているとの批判が出されています。

高齢者の置かれた現状につい考えてきましたが、ことは高齢者だけではないと思います。私たちも建築とまちづくりに関わる立場から一緒に考え、打開にむけて働きかけていかなければと強く思います。

<特集> 転換期に直面するマンション管理――マンションの持続可能性を考える

5月23日に可決成立したマンション関連4法改定の背景として「今後老朽化したマンションが急増するので、管理の円滑化、再生の円滑化を図る観点から区分所有法制の見直しを行う必要がある」というのが法務大臣から法制審議会への諮問内容でした。

「老朽化」の明確な定義はありませんが、国交省は築40年超のマンションを「高経年マンション」と呼び、法制審議会を含むさまざまな議論の場では「高経年」と「老朽化」が同義のように扱われており、結果的に「築40年超=老朽化」のような印象操作がおこなわれているように感じます。しかし、築40年超のマンションは決して「老朽化」しておらず、見た目が「古い」だけで「朽ちて」はいません。

もうひとつの問題意識である区分所有者の高齢化は、国交省マンション総合調査(2023年)結果でも明確に顕れていますが、このことによって管理組合運営が困難となり、「老朽化」と重なって「管理不全マンション」が増加し行政コスト負担増を問題視しているのです。

今回の改定の基本は「規制緩和」であり、「成長戦略」「骨太方針」という全体的な経済政策の流れのなかにあり、議決要件の緩和を要として管理業者の業務拡大、スクラップアンドビルドの推進、不動産投資環境の整備に見えます。

持続可能な社会を目指し、地球環境保全が世界的な喫緊の課題である現在において、建替え推進は正しい方向なのでしょうか。利潤追求の企業に管理を委ねることは、人々が安心して永く楽しく暮らしていくことにつながるのでしょうか。本来なら住宅政策として耐震化やバリアフリー化を支援し、安心して快適に住み続けるために、円滑な世代交代を含む真の長寿命化を目指して区分所有者自身も主体的に関わるマンションづくりが求められます。

市場に取り込まれているマンションを居住者の手に取り戻し、建物としてのマンションと暮らしの場としてのマンションの持続可能性を考えます。 担当編集委員/大槻博司

<ひろば> 岡山支部―伴年晶氏の話を聞く

昨年の12月21日(土)18時30分より、新建岡山支部企画で、大阪支部代表幹事の伴年晶氏の話を聞く会をVANS岡山事務所隣のフリースペースで開催しました。

現在、岡山支部の会員数は9名で、近年、高齢で建築の仕事を止めた方の退会などで、少しずつ会員数が減っている状態です。このままではいけないと思い、建築設計に携わっている若い人達を対象に伴氏の話を聞いてもらいたいということで、こちらに来る機会(伴氏は昨年より生まれ故郷である岡山県北の真庭市でも生活されています)に合わせてお願いしました。

そして当日は、15名の参加となりました。参加者の内訳は、新建岡山支部会員4名(OBも含む)、建築設計事務所主宰者3名、建築系教員1名、建築設計事務所に勤める若い設計者7名でした。

伴氏は、「建築デザインのレベルアップの必要条件は建築目的の高揚に他ならないものであり、使い手との対話を深める中で発見される『できちゃった建築』であって、最初から恣意的に形を追い求める建築とは対極にある手法」と普段から説かれています。この日もパワーポイントを使い、コーポラティブハウス、保育所、社会福祉施設、住宅等の建築事例を示して、それら具体的な建築主との応答経過を紹介されました。伴氏の考え方は、「建築とまちづくり」誌の2012年1月号から2013年10月号まで、「フォークアーキテクチャー」と題して20回連載されていますので、見直していただけると分かりやすいかと思います。その中で、「還暦を越えて井戸から抜け出し外界を眺め回しているうちに『自分たちの建築活動(職能を発揮した商売)は結構みんなの前に行っていたんだ』ということがわかり、『社会にそれを発信し、仲間にも伝えたい』と考えるようになった。……という記述があります。まさに、その実践の日がこの場となりました。

私は、20代の初め、有名建築家が主宰している大阪の建築設計事務所に就職したのですが、新米の私はあまり創造的な仕事は任せてもらえず、プロジェクトの歯車として、毎日図面を描き、悶々とした日々を送っていました。そんな中、職場の上司に誘われて、新建大阪支部の研究会に参加するようになります。それは、私にとって新鮮で、建築の新しい可能性を拡げてくれました。やがて、その勉強会のメンバーに誘われて、合同設計に就職したのですが、そこに伴年晶氏もいて一緒に働きました。私は当時、建築設計の仕事は好きでしたが、感覚的思考の人間で、論理的に話すのは苦手だったのです。事務所のメンバーや伴氏と建築論を話し合ううちに、だんだんと論理的に対話が出来るようになり、自分の成長を感じるようになりました。

この日参加した若い建築設計者の中の2名が、私が建築の専門学校で設計を教えていた時の教え子だったのですが、その内の一人が、「職場での建築設計の仕事は面白くないけど、安定収入を得るために働いているようなもの」と話し、お金が貯まると海外の建築を見る旅をしています。私は、そういった人に伴氏の話を聞いてもらい、建築設計のおもしろさや将来の可能性を感じて欲しかったのです。

伴氏の話を全員で聞いた後、懇親会へと移り、伴氏は若者たちの席へと順に移動し、熱心に対話されていました。

実は、この日参加された若いメンバーは、私と友人の建築設計事務所を主宰している方とが定期的に企画した勉強会に参加している人たちなのです。この日、私は、新建の話は紹介程度には話したのですが、こういった勉強会に参加するうちに、少しずつ新建に興味を持ってもらえればありがたいかな?……と思っています。 (岡山支部 赤澤輝彦)

<ひろば> 第34回大会期 第4回全国幹事会報告

4月19日(土)オンライン[18支部37名参加]

冒頭に片井議長から4月12、13日に栃木県の那須まちづくり広場で開催された代表幹事懇談会の報告があり、山本代表幹事から開会に際して「社会のゆがみを自分たちの住まいから始まって暮らしぶりを通じて、世の中の流れを変える必要があります。変えていこうと仲間に呼びかけて、そのつながりを、特に若い人に広げていくことが、新建の大事な仕事です」と新建の役割が語られた。

各地の状況、会員の活動等の各支部活動報告

[北海道支部]構造系の方が入会し、幹事会や企画の時に今まで聞けなかった視点の話が聞けて、よい影響が出ている。支部総会は15人が参加し参加率としてはよい方だと思う。

[青森支部]支部総会を6名の参加で行った。数年前から東北と北海道支部で交流会をやりたいという話があり、それを何とかやりたいと思っている。

[宮城支部]支部の企画として昨年、東日本大震災のその後ということで、気仙沼地域に視察に行った。『建まち』誌などのつながりで東北大学の先生が入会された。支部ニュース『やっぺぁ』は好評である。

[群馬支部]現在会員は八名、支部幹事会は定例的にやっている。新しく入った大工の会員が定期的に能登に行って現地のボランティアグループと被災した住宅の修理をやっている。前橋にある岡田新一設計の群馬県民会館と前橋テルサという多目的施設が保存か解体かで問題になっている。

[千葉支部]高齢化が進行し、40代前後の人も何人かいるが企画に参加しなくなってきている。東大の岡部先生が研究で関わっている館山の古民家を使わせていただいて仕事を語る会を毎年開催している。

[東京支部]旧東伏見宮葉山御用邸の現場を見学会を20名以上の参加で開催した。乾さんの講演会「原子力と都市計画。その危険な歴史を語る」をとしまち研と共催で開催し、30名以上が参加した。昨年9月にドイツのまちづくりの勉強会を開催し、その時に立教大学の先生とのつながりでまちづくりに取り組んでいる先生と協働できつつある。

[富山支部]来年50周年を迎える。支部総会、支部幹事会は開催しているが参加者が少なくサロン的になっており、中部ブロックの活動にも積極的に取り組めていない。

[石川支部] 能登の被災地にボランティアに行っている。今解体が終わってきて今後どうするかという状況で、生業資金という支援金を活用するために資料を掘り起こしたりして、相談に乗っている。

[岐阜支部]年一回集まるのがやっとというような状況。岐阜市民会館の活用の運動に他団体と参加しているが、ここ一年ぐらい動きがない。全国の企画にはできるだけ参加することで、何とか持ちこたえている。

[愛知支部]支部ニュースは苦労しながら毎月発行を維持している。中京大学の岡本先生の居住福祉の連続講座を実施中。来月は仕事を語る会を予定している。

[京都支部]支部代表幹事の蔵田さんの退任記念講演を、住まいは人権、居住福祉などのテーマで行い30名弱の参加があった。各地の開発問題やまち壊し問題に対して専門家として地域住民の相談に対応している。

[大阪支部]支部会議、支部総会を含めて参加メンバーが固定化している。5月10日に講演会を予定している。枚方駅前開発問題は引き続き旺盛に取り組んでいて、この関係で会員が一名増えた。中之島まつりへは今年も参加を予定している。滋賀県湖南市の文化センターの保存活用、林業関係への取り組みなど課題が多い。

[奈良支部]昨年の研究集会準備で支部会員が久しぶりに顔を合わせることができ、企画への協力を得られたので、支部としてもよかった。

[岡山支部]去年の12月に大阪支部の伴年晶さんを招いて、建築設計者中心に、20代から30代の人たち15名ほどが集まり新建の活動を含む話を聞いた。

[福岡支部]昨年新建学校として小林さんの五回連続講座を開いた。7月に仕事を語る会を企画している。築100年が近づいている大牟田市役所本館の保存運動をずっと関わっている新谷先生と一緒に活動している。

第33回全国研究集会in奈良(11/30~12/1)開催報告

奈良支部から、昨年の研究集会の開催報告があった。準備を通じて支部会員が集まれたことや地元奈良を打ち出す企画もできて充実した内容であった。(詳細は本誌2月号参照)

建築とまちづくりセミナーin仙台準備状況報告

宮城支部から、10月25日・26日の予定で東北大学青葉山キャンパスを会場に「東日本大震災14年・能登半島地震から学ぶもの」をテーマに4つの講座と現地視察バスツアーの企画予定が紹介された。

研究会活動

それぞれの研究会が昨年の研究集会で一定の経験や成果を持ち寄ったことで、現在は今後の活動の準備中である。環境と建築研究会のあつぎ市民発電所ソーラーシェアリング見学会の予定が紹介された。

新建賞

審査の方法や募集対象などの見直し、次回の開催時期とあわせて検討状況が報告された。

政策委員会

今年は住まいに関わることを中心に連続懇談会を、建まち編集委員会と共催で検討中であることが報告された。

新建叢書

「居住福祉」と「子どもの施設・環境」の二つのテーマで検討中であることが報告された。

※他の委員会活動、組織活動は省略します。

(全国事務局・大槻博司)