<目次>

特集

みやぎに生きる

佐藤 清吾

聞き書き:反原発をかかげ、命と生業、生活を守る

――石巻市十三浜・佐藤清吾さんに聞く

小山 厚子

コラム:震災支援から生まれた、わかめを通した支え合い

――石巻市十三浜と全国の家庭をつなぐ

畠山 信

気仙沼舞根地区で生物多様性に取り組む

――森は海の恋人の実践と未来

西大立目 祥子

宮城県美術館の現地存続運動を振り返る

高橋 直子

宮城の建築文化

――伝統建築と向き合って見えてきたこと

西條 由紀子、清本 多恵子

宮城県建築士会女性部会:「記憶の中の住まいプロジェクト」

聞き取り活動そして冊子発行への思い

千葉 昭彦

災害の復旧・復興事業と地域経済

小川 静治

寂寥たる「創造的復興」の到達点

連載

失われた町、受け継がれる舎<いえ>(10)

公費解体の陰で(その2)

中尾 嘉孝

社会派 聖地巡礼(5)

『下妻物語』を歩く

中林 浩

主張

八潮市のトラック転落事故に思う

巨大な下水処理場は必要か?

片井 克美

新建のひろば

京都支部――蔵田力京都支部代表幹事退任記念講演

東京支部――「旧東伏見宮葉山別邸」改修現場見学会

京都支部――自治を共に語る会 第2回

<主張> 八潮市のトラック転落事故に思う 巨大な下水処理場は必要か?

片井克美 幹事会議長

1月28日に埼玉県八潮市で起きた、道路陥没・トラック落下事故から2ヶ月半が過ぎた。未だに運転手の方は行方不明のままである。陥没は1983年に整備された内径4・75mの下水道管が、管内で発生する硫化水素によりコンクリートが劣化し穴が空いたことが原因のようである。トラックが落ちて、キャビンが外れ、下水道管の中を流れたと聞いた当初は、どういうことか理解できなかった。そのような大きな下水道管があったのかと驚いたのだが、その後の報道で、この下水道管は流域下水道中川水循環センターのもので、その施設は流域3万663ha、145万人の下水を処理しているということだった。

事故が発生したのは下水道管の最下流域で、救助のために一時は120万人が排水制限を受けるなど大きな影響があった。それでも救出は出来ず、救出のためにはバイパス管の設置や消防隊員の進入路設置などの工事まで数ヶ月が必要となっている。

東京と大阪にはもっと大きい処理施設があるらしいが、何故このような巨大な設備が必要なのかと疑問である。

巨大な施設は、一旦事あれば、影響を受ける範囲や人の数は膨大なものとなる。東日本大震災や能登半島地震でも下水処理施設が被災し、復旧には膨大な時間と費用が必要だった。

この処理場の建設にはどのくらいの費用がかかったのだろうか?処理場建設には施設の建設費と配管工事費が必要だが、その割合は施設建設40%、配管工事60%ほどと言われており、配管工事費のほうが大きい。管渠延長は約122㎞といわれており、配管工事費は莫大な金額になっているのではないかと思われる。下水処理施設をもっと小さな地域単位での設置とすれば、施設数は多くなるが、施設の規模は小さくなり配管も短くなるため工事費の削減も可能となる。また、施設の維持管理費や放流地域での環境負荷も下げることができると思われる。

今後、下水処理場やごみ焼却場などのインフラが一斉に更新や補修の時期を迎えると言われている。これらの施設は「迷惑施設」と言われ、新設には各地で反対運動が起きている。なぜ、迷惑施設なのか?人が生きていく上で両方とも必要な処理施設であるはずである。迷惑なのは、自分たちの生活とは無縁な大きな負荷を押し付けられるからである。地域で、自分たちの排出したものだけを処理するだけであれば、反対する理由はなくなる。建設されるその地域に住む人達にとって、身の丈を遥かに超えた処理場の建設が問題なのである。一方で、排出だけしてどこで処理されているのか知らない多くの人達がいる。処分場近辺で起きている問題はわからないし、知ろうともしない。そのことも問題である。

今後進められる処理施設の建替え等にあたっては、巨大な施設の弊害を考慮し、できるだけ小規模な施設の設置として計画する必要があると思われる。

25年ほど前に私の住む地域に計画された、広域ごみ処理施設(焼却場)の建設反対運動に参加した。当時はダイオキシン対策として、ごみを集約して高温で処理するガス化溶融炉がもてはやされ、各地で建設が進められていた。できるだけ燃やさず、リサイクルを基本とした小規模のごみ処理施設の設置を提案したが、一顧だにされず建設されてしまった。現在、この処理施設の建替えが検討されているが、20数年前と同じガス化溶融炉での計画である。地球温暖化対策が急務となっているのに、ゴミをコークスを使って燃やすという施設である。処理方式の選定にあたって現在のメーカー主導になっているのではないかと憶測しているが、これからの地球環境負荷を軽減するような検討が行われたのか疑問である。

下水道施設についても同じことが言えるのではないか。施設が巨大になり、設備の内容はブラックボックス化され、メーカー主導で決められていく。そこには、今後地球環境をどのように維持していくかの理念は感じられない。

「迷惑施設」は、小規模にして長期的なスパンで考えた地球環境を保持する施設であれば、地域の誇りとなれる施設である。今回の事故を契機として皆さんにも考えていただきたい。

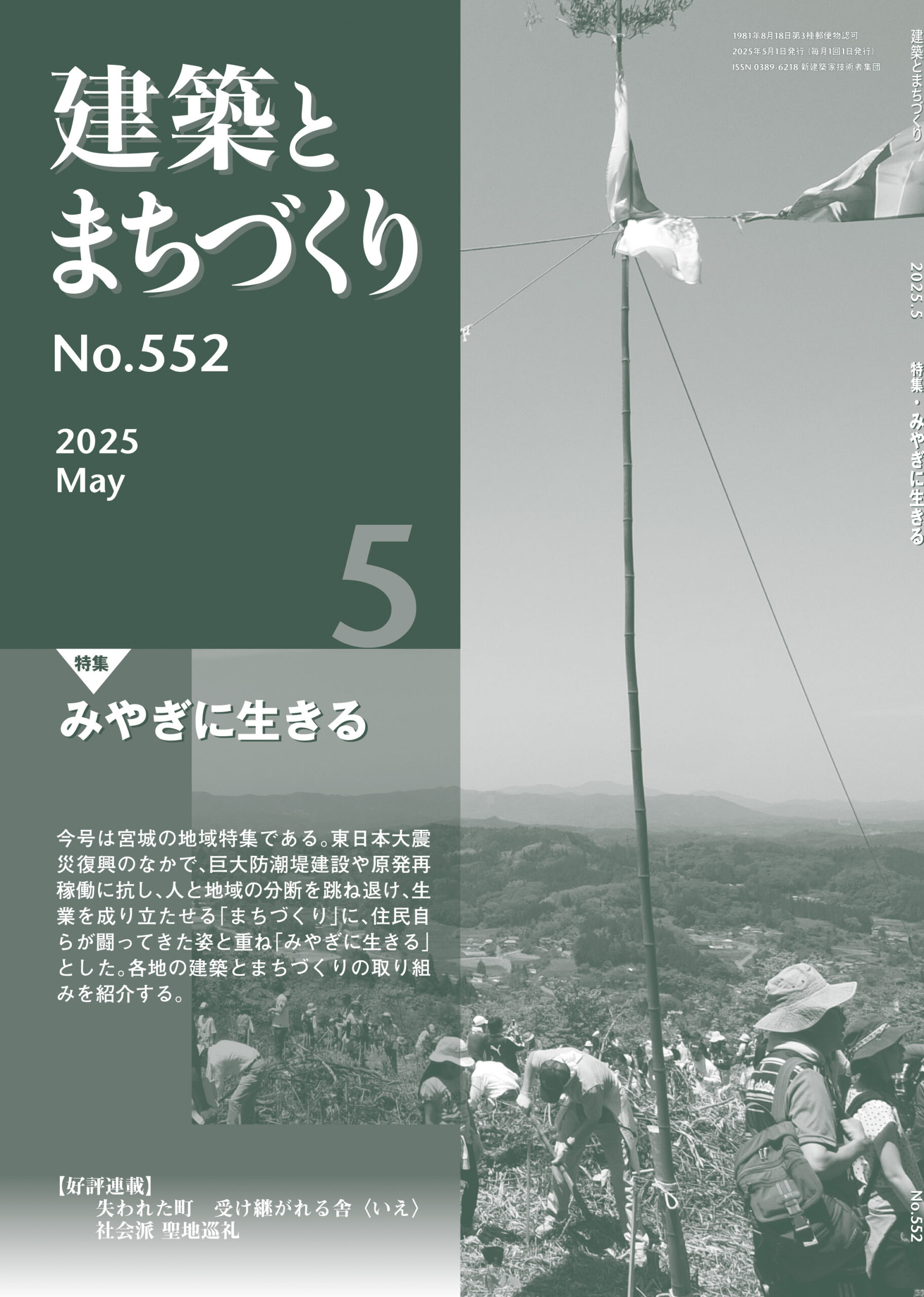

<特集> みやぎに生きる

本誌ではほぼ毎年地域特集をおこなってきました。今回は東北地方を久しぶりに取り上げます。東北の社会・経済・文化の中心として発達してきた宮城県は、特徴ある建築文化が育ってきた地でもあります。

2011年の東日本大震災で、宮城県は大きな被害を受けました。住民そして建築とまちづくりに関わる多くの人たちが模索し、実践を共有しながら復興を進めてきました。また、東日本大震災では福島での原発過酷事故が起こってしまいました。宮城の女川原発の存在は地元の生業と生活そのものに大きな脅威であることが明白になり、原発はいらないという地域での粘り強い取り組みが進められてきました。

そうした取り組みは、その後起こった多くの震災や豪雨災害の復興を励ましています。

また、宮城県では「森は海の恋人」「鳴子の米プロジェクト」など、震災前から漁村や中山間地で日本でも新しい取り組みに挑戦し、復興を経てさらに多くの人々と繋がりながらプロジェクトを進めている姿があります。

今回は、復興過程で巨大防潮堤建設や原発再稼働に抗し、人と地域の分断を跳ね退け、生業を成り立たせる「まちづくり」に、住民自らが闘ってきた姿と重ね、「みやぎに生きる」というタイトルに込めました。

自然、生業、暮らし、文化を守り、前に進めようと奔走する各地域の取り組みを紹介します。

特別編集委員/阿部重憲、岩渕善弘、西條芳郎、佐々木文彦(新建宮城支部)

担当編集委員/高田桂子

<ひろば> 京都支部―蔵田力京都支部代表幹事退任記念講演

春分をやや過ぎたものの肌寒さの残る3月23日、北野天満宮の近くにある佛立会館にて蔵田さんの支部代表幹事退任講演が行われました。当日は、蔵田さんが永年にわたり運営委員会委員長を務めてこられた京都市身体障害者団体連合会の相談員の方々や新建京都支部からあわせて30名ほどの参加がありました。

講演では「居住」や「福祉」の言葉の定義から始まり、「高齢者・障害者が住まい、地域で安心して住み続けられるために」というテーマでお話いただきました。

1996年、人間居住に関するイスタンブール宣言(以下宣言)が採択され、「住まうことは基本的人権」であることが確認されています。講演ではこの宣言の精神を軸に「本来あるべき福祉の姿について」ヨーロッパを中心とした国々と我が国とを分かりやすく比較されていました。なかでも日本とオランダとの比較が特徴的でした。宣言後、我が国では当時の小泉内閣が旧住宅都市整備公団の民営化などの住宅政策の後退ともいえる方向に舵を切ったことで、以後の公営住宅整備の責任を放棄することになりました。一方オランダでは1974年に住居法が改正された際、18歳以上のすべての国民が、収入に見合った価格で適正な住宅に住むことが基本的人権であるという土台がすでに確立していたのだということが紹介されました。我が国の住宅政策の意識の低さを強く感じる事例でした。

日本では福祉は生産性の低い産業と捉えられていますが、ヨーロッパを中心に、福祉は生産性が低いとは捉えられていません。福祉を充実させることこそが、個々の人生を充実させると同時に、社会の発展につながるという認識が社会全体で共有されているといいます。こういった視点が日本との大きな違いであることを改めて知りました。

蔵田さんが永年尽力されてきた京都市身体障害者団体連合会の住宅相談の取り組みは、宣言の精神を日本でも普及させることにつながるのだと理解しました。住まうことは基本的人権であることを、日本の社会でも共通認識化する取り組みであったことを改めて認識しました。

講演の後半ではスウェーデンでの視察の様子がスライドで紹介されました。1992年、住宅適応補助金に関する法律が制定され、高齢者や障害者は基本的には病院での療養ではなく、24時間365日、自宅に住みながら医療センターのケアを受けられる体制にシフトしているそうです。

我が国とは違い、高齢者や介護を必要とする人が自宅で暮らすための住宅改修費用は全て行政負担でまかなわれます。住まうことは基本的人権であることが根付いているからこその制度です。住宅は、老いてからも障害を持っていても、人々が尊厳を持って安全に生活を営むための場所であるべきです。この考え方が本来「居住福祉」として目指すべきところだという理解が、講演を通し深まりました。 (京都支部・大森直紀)

-1024x768.jpeg)

<ひろば> 京都支部―自治を共に語る会 第2回

2024年11月に開催した河合博司さん(酪農学園大学名誉教授、北海道地域自治体問題研究所顧問)による「自治を共に語る会」の第2段である。4月25日、もえぎ設計にて9名、Zoomにて8名の参加があった。Zoomでは福岡支部、富山支部、大阪支部からも参加があった。

今回は「訓子府町から学ぶ2――軍艦島、夕張、アンパンマンの精神から見えてくる〝文化創造と自治〞――」と題し、まず軍艦島の歴史と理解を皮切りに、長崎県香焼町における町長・住民と一私企業である川南(造船業)との戦いに話を転じ、坂井香焼町長の「憲法をくらしに生かす」姿勢や、川南や三菱と町長・町民との戦いの話を熱くされた。

夕張に関しては、国のエネルギー政策としての石炭政策や、炭鉱撤退以降の観光施設やリゾート開発の失敗など、国策に翻弄された夕張市の歴史を振り返り、「点ではなく面の地域おこしを」というメッセージが発せられた。

また、4期にわたる訓子府菊池町政を振り返り、全職員・全住民参加のまちづくり実践により、結論を急がず、議論の質を重視することの重要性とそれを実現できるリーダーの姿勢と決断が重要であると説かれた。第7回訓子府町まちづくり推進会議での河合講話として、アンパンマンに触れ、その優しさを強調し、21世紀の地方自治は優しさの時代とされたことを紹介されている。アンパンマンは、傷つけられた人に自分の顔をちぎって与え、その顔は自分で修復できずにジャムおじさんに修復してもらう。決して殺人は出てこない。自律と連帯の人間関係が描かれ、地方自治でのアンパンマン精神の重要性を主張された。いま世界を地球を苦しめているトランプ、プーチン、ネタニヤフといった暴走トップに対するアンチテーゼでもあると感じた。

河合さんの話に通底するのは、小さく輝く行政、すなわちそれぞれの顔が見える行政である。

最後に、「文化の重要性(文化は合併できない)」「都市から農村へ、もっと農村を重視する」「京都市のような大きい都市では、区の自治行政の強化が大事」そして「怒らないこと(アンパンマンも殴り合いはするが絶対に殺さない)」といったメッセージで締めくくられた。

河合さんは、高齢を謙遜しておられたが、いやいや明晰で正確な話口調が心地よかった。

(京都支部・石原一彦)

キャプション:

■長崎県香焼町、埋め立てにより島が陸地とつながり小半島となった。東側に造船工場が広がる(出典:Google Map)

■運動の軌跡が書かれた書籍を手に自治を語りあう

-1.png)

-1.jpeg)

<ひろば> 東京支部―「旧東伏見宮葉山別邸」改修現場見学会

桜満開の4月5日、逗子駅からバスで数十分、葉山町役場の西側に位置する東伏見宮依仁親王の別邸の改修現場に参加者約20名で訪問しました。広い砂浜の森戸海岸からほど近く、幹線道路から小道を少し上がり、背後の緑に美しく映え佇む洋館。戦後、イエズス孝女会に引き継がれ、修道院・幼稚園として使われ、現在も別邸の前に園舎と園庭があり、地域の方には馴染みのある場と想像できます。葉山は、横須賀港から近いため、最盛期には御用邸を含めて五家の皇族別邸が建ち並んでいたそうですが、現在は唯一残る皇族別邸です。

1914(大正3)年建築、1976年と1978年の二度の改修を経て、2017年に国登録有形文化財に指定。110年を経て老朽化が進んだことから、建築物と別荘含めた葉山の文化を後世へ継承すべく、地元の有志を中心に「一般社団法人La Casa Blanca Hayama」が2024年に設立され、改修や利活用計画が短期間で練り上げられました。この法人の理事長であり、新建東京支部代表幹事の丸谷博男氏が、改修の総合設計監理者として、今回館内を案内くださいました。

1914年当初の設計は、宮内省の技師であった木子幸三朗さん。木造二階建て、緑青色の銅板葺き屋根と真っ白なドイツ下見板張りの外壁、細部に渡るこだわりが外観にも内装や建具にもいきわたっています。1階2階ともに室内を囲んで二方向を巡るサンルームが特徴的です。この壁も外壁と同じ下見板張りですが、それぞれの板のサイズが異なり、単調にならないユニークな効果を出しています。

私が目を奪われた仕掛けを2つご紹介します。1つは壁に埋め込まれた梯子。窓の開け閉めや掃除のためと思いますが小さな金具に気づいて開けてびっくりでした。使う人、そして手入れする人への視点を持った設計者の心配りを感じました。

2つ目は屋根裏へのらせん階段。鋼板リベット仕様のしつらえの美しさに見とれつつ、ここを上がった屋根裏には、そうです!輻射連暖房ソラドマの動脈があるのです。銀色大蛇のようにうねり張り巡らされたsoradomaのダクトが有機的に設置されていました。

100年超の歴史と細部のこだわりを保存しながら、実際には3階分のボリュームある洋館、当初の図面と二度の改修時の記録等は限られており、耐震性・耐久性・将来的な維持管理など、多くの課題を抱える改修に挑む丸谷さんの思いは計り知れません。壁面の傷み、構造体の腐食など、古い建築物の劣化への対処と共に、国登録有形文化財として歴史的な意匠やしつらえを保存するために、多くの叡智が駆使されています。神奈川県ヘリテージマネージャー協会が事前に緊急調査を実施し、さらに工事期間内に再調査を行い、実測図が作成されています。

事業と資金について、プロジェクトを担う「エンジョイワークス」(以下、EW)の現場担当者が当日スライドで説明くださいました。資金は、令和6年度観光庁「歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業」の採択による約6000万円の補助金と、EWによるファンド約1億円の出資金です。ファンドは約5年程の運用期間で出資者への分配が予定されています。改修後は会員制の貸し切り施設として、結婚式、コンサート、発表会、企業研修、記念日等のパーティーなど、一棟ごと活用することを想定しています。施設運営するEWの子会社グッドネイバーズがイエズス孝女会と定期賃貸借契約を締結し賃料を原資としたファンド収入源となります。

EWでは、こうしたプロジェクトや理念に賛同した個人が資金を投資したり活動に参加したりして、企画段階から事業に関わる仕組みとして、地域活性化クラウドファンディングによるリノベーションを全国で展開しています。私が暮らす真鶴町も昨年自治体がEWと包括連携に関する協定を結び、現在具体的な公共施設の利活用の検討が始まりつつあるところです。いずれご紹介できたら幸いです。

見学会のあとは、近くの「楚々葉山」にてカフェランチで懇談。こちらも築百年の古民家を複合施設として利活用されており、広い庭に寝ころびたくなる芝が広がっていました。 (東京支部・川田綾子)