<目次>

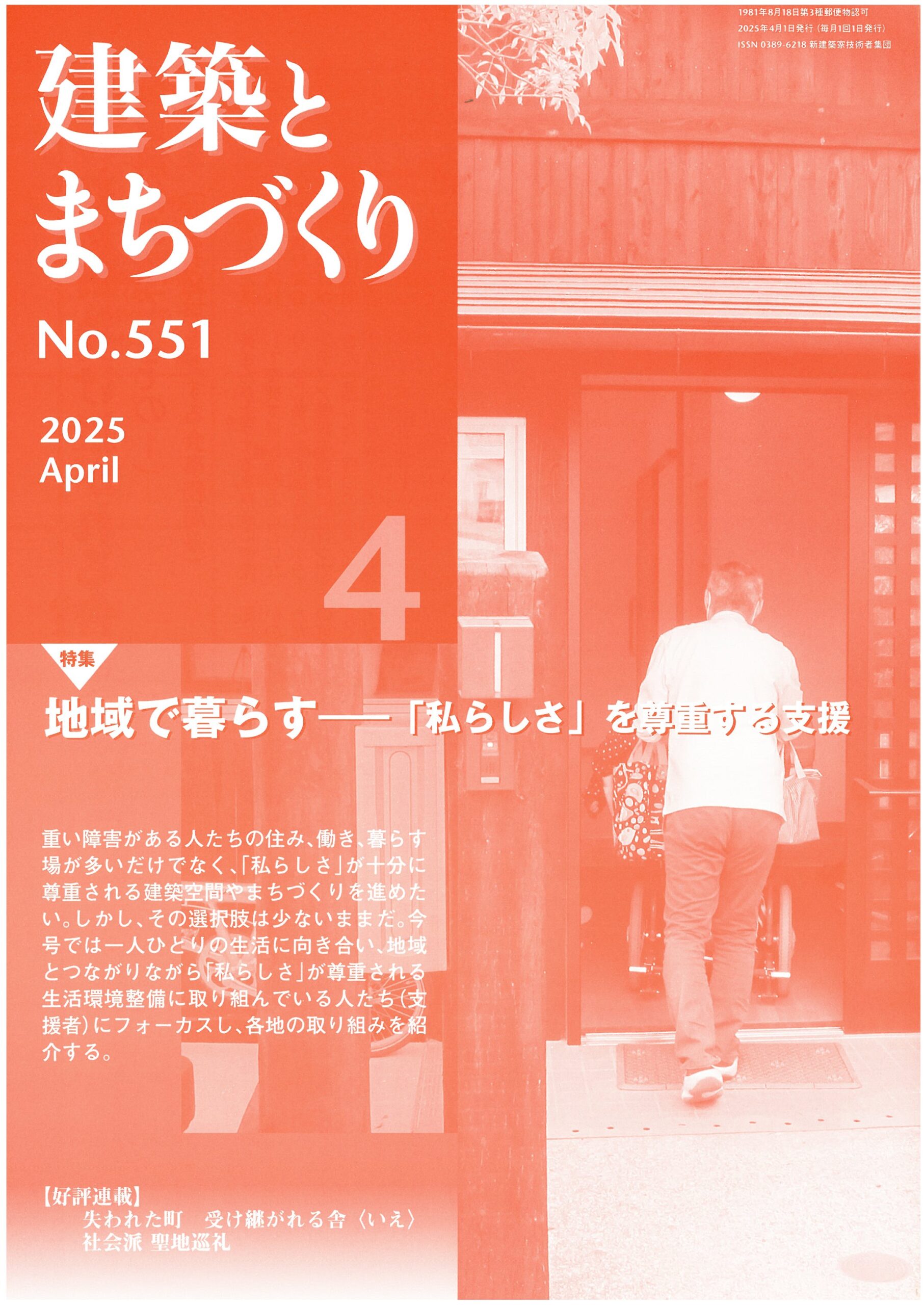

特集

地域で暮らす

――私らしさが尊重されるまちづくりへ

大谷 るみ子

認知症になっても地域と繋がって自分らしく暮らす

――本人参画と認知症バリアフリー

水野 英尚

共に育てる住まい方

――commonという選択肢

寺田 慎

自己決定を尊重して共同生活のなかで、最大限の自己実現を目指す

立野 信行

利用者の評価と行動の捉え方

―― 一人ひとりが自分らしく地域で暮らすために

牧山 利行

「これからもグループホームで暮らしていきたい」

を支えるために

久下 千代

自分らしさを大切に、ゆるやかにつながれるカフェ

居場所ひだまりぬくぬく

インタビュー:

一人暮らしも安心

地域の交流拠点として

サービス付き高齢者向け住宅 咲あん上京の八年間

連載

失われた町、受け継がれる舎<いえ>(9)

公費解体の陰で(その1)

中尾 嘉孝

社会派 聖地巡礼(4)

『千と千尋の神隠し』の風景を求めて

中林 浩

主張

誰のための「法改正」か

桜井 郁子

新建のひろば

愛知支部――居住福祉の諸相(その1)

東京支部――乾 康代さん「原子力と都市計画:その危険な歴史を語る」

<主張> 誰のための何のための「法改正」か

桜井郁子 建築士/全国常任幹事

建築にまつわる法制度が毎年のように改定され、規制が強化されたり緩和されたり、手続きが簡便になったり煩雑になったり、振り回されている感じが否めません。実際には一つの法律だけが変わっても、項目によって施行日が異なることから、ひんぱんに変わっているように見えることもあります。法律の文章そのものが難解で、何を守ろうとしているのか背景や思想が分からないまま、目の前の手続きをこなすことに終始することもあります。

2025年4月、かねてよりさまざまな媒体で取り上げられてきた「4号特例の廃止」や「省エネ適判の対象拡大」が始まりました。国土交通省は、申請手続きのための建築士サポートセンターを各都道府県に設置しています。この、サポートセンターがあるという情報を知ったとき、まず感じたのは建築士はコケにされているのではなかろうかという疑問でした。実際に手続きが増え、書類が増え、検討すべきこと、記載すべきことはどんどん増えてはいますが、申請手続きを代行してくれる訳でもないサポート員を配置するほど、人やお金を使ってまでサポートセンターは必要なのでしょうか。多くの設計者に望まれているのか、正直、よく分かりません。国土交通省がやるべきことは、そんなことなのでしょうか。そもそも法改定の目的がどこにあるのでしょうか。

思いも寄らぬところで法改定にぶつかることもあります。先日かかわった仕事で「火熱遮断壁」に出会いました。火熱遮断壁は、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」のうち、防火規制の合理化等が2024年4月に施行され、その中で別棟みなし規定が創設されたことで出てきた単語です。脱炭素社会の実現のための法律で、建築物の木質化という国の施策とあわせて考えれば、木造の建築物を建てやすくしたり、部分的にでも木材を多用したいのだと、単純に受け止めていました。

学校の校舎と体育館をつなぐ渡り廊下を鉄骨造で計画したところ、渡り廊下によって校舎と体育館が意匠上一体となるため、体育館にも竪穴区画が発生することになりました。体育館を防火上の別棟とみるためには、「今後、建築物を新築又は増築する場合にあって、1の建築物の2以上の部分を防火規制上の別棟と扱う場合には火熱遮断壁等で区画することが原則である」との課長通達が出されており、「これまでの」設計が通用しない事態におちいりました。確認検査機関とのやりとりの中で、国土交通省に問い合わせることになり、中大規模木造建築ポータルサイトに用意されている相談箱から質問を送りました。何度かのやりとりの後、担当者から電話がかかってきました。いろいろとまくし立てられた挙げ句、「木造での耐火性能に関しては科学的知見が積み上げられてきたが、鉄骨には科学的知見がないので使えない」と。

千年の歴史を持つ木造建築にでさえ正当な評価を与えてこなかった国土交通省が、この20〜30年程度の実験結果を、科学的知見として振りかざすことに違和感を持ちました。たとえば歴史的建築物をもっと科学的に研究して、私たちが経験として持っている建築文化に科学的知見を与えていく、そうしたことに人材やお金を使うべきなのではないでしょうか。地球温暖化対策は待ったなしといわれ、スクラップ&ビルドを続けている場合ではありません。法律は、私たち国民の幸福につながるのか、地球環境保全につながるのか、そうした視点でつくられるべきではないでしょうか。

<特集> 地域で暮らす――「私らしさ」を尊重する支援

障害者の生活介護事業所を計画したときに、午前の仕事から戻ってきた利用者さんたちと昼食を摂り、午後のレクリエーションタイムを一緒に過ごしました。私たちにとってはこの空間のなかで利用者、職員がどのように行動しているかを観察する時間でもありました。

ご飯もそこそこに遊び道具がしまってある場所に一目散に行く人、職員の事務室でコンピュータを借りて一心に操作する人、階段を登ったり降りたりしている人。一人ひとりやりたいことがあり、それぞれの個性を感じた機会でした。

私たちの周囲ではそうした個性や意思を尊重し支援する人たちが大勢出会います重い障害があっても当事者がどこで誰と過ごしたいかを自分の意思で決定できるように支援する、という国のガイドラインが2015年に示され、各事業所では行動計画を作成することになりました。

法律やガイドラインが示さずとも、住まいの選択は自由なはずです。示さざるを得ないのは高齢者や障害者の人たちは自由に暮らすことができていないということです。

例えば、2023年の国交省調査では、家主の約7割が高齢者や障害者に部屋を貸すことに拒否感を持っています。高齢者や障害者が住み慣れた地域で暮らしたいと思っても、まず住まいが得られず、生活支援の量も少ない。グループホームや小規模多機能型介護などの施設の質と量が不足して選択肢がないのが現実です。

そうしたなかで介護や障害者福祉の分野では、当事者が参画し、自分が望む場所で暮らし、自分がやりたいこと、受けたい福祉サービスを当事者が決めていくことが重要視され実践されつつあります。

こうした動きに対して、私たち建築やまちづくりの専門家はどのように役に立ち、新しい提案をし、まちづくりに一緒にとりくんでいけるでしょうか。住み、働く、暮らす場を数で満たすだけなく、「私らしさ」が十分に尊重される建築空間やまちづくりを進めていくべきでしょう。

そのためには当事者、支援者、多くの専門家たちと一緒に議論し、実現していくことが求められます。

今回の特集では、日頃支援をされている介護や障害福祉分野の専門家のとりくみをじっくり聞きたいと思いました。障害があっても各自の特性や個性があり、支援者たちは一人ひとりの生活に向き合い、地域とつながりながら、「私らしさ」が尊重される生活環境整備にとりくんでいます。そこから私たちがこの問題にどう向き合うかを考えたいと思います。 特別編集委員/浜崎裕子 担当編集委員/高田桂子

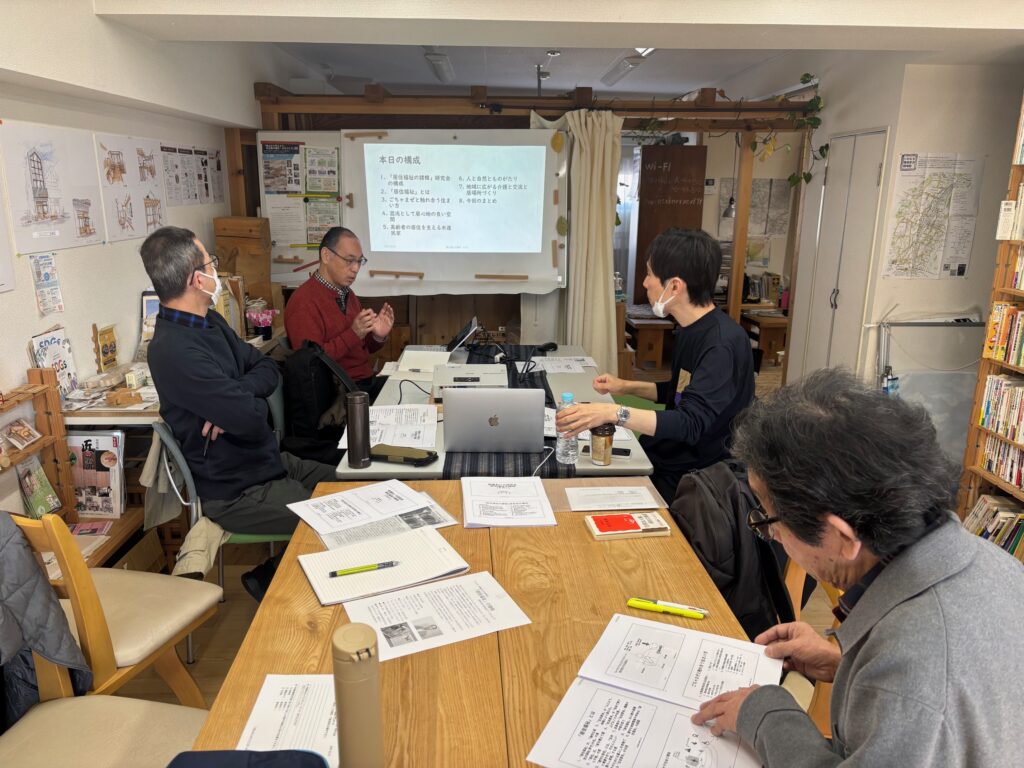

<ひろば> 愛知支部―居住福祉の諸相(その1)

3月1日に新建あいち研究会「居住福祉の諸相」(その1)が行われました。岡本祥浩先生(中京大学)から、建築とまちづくり誌2023年1月〜2024年6月まで掲載された各地の事例をもとにしたワークショップが行われました。今回はその中で、高齢者居住にかかわる5つの事例を中心とした内容で行われ、参加者は現地とオンラインをあわせて5名の参加でした。

この研究会は、1年間の連続講座として3か月おきに計4回行われる予定で、各回の会場を会員の事務所や計画にかかわった施設などを移りながら開催するという趣向です。

居住福祉とは

居住福祉について、みなさんはどのような印象を持っているでしょうか。私の場合は、この研究会に参加するまでは、「居住福祉」という分野のカバーする範囲が個々の建築から社会の仕組みのことに至るまで多岐にわたる印象があり、自分の仕事や生活からはやや離れたところにあるように感じていました。

まず冒頭に居住福祉の概念の紹介があり、そこから講座が始まりました。「居住福祉」は、「適切な居住は福祉(幸せ)の元」。「居住」は、「居を構えて暮らす様」。「適切な居住」とは、「生命と健康を守り、その人らしい暮らしを実現する」。そのためには暮らしを実現できる「生活資本」が必要。「生活資本」は「人により、時期により異なる」。「生活資本」は社会で創り上げることが必要。当事者が「生活資本」構築の中核を担う。「居住福祉」は人権の基盤。適切な地球環境や平和は「居住福祉」の基盤。 ここまで聞いてきて、確かに幅が広いと感じました。腑に落ちたことは、建物単体というより、そこでの暮らしに個人や社会がどうかかわってゆくかを主眼におきつつも、建築学と社会学の間を行ったり来たりしながら「居住」と「福祉」に向き合うということなのだろう、さらに、個人や社会における「生活資本」についても注目してゆくことが重要なのでは、というところまで理解しました。

人生と居住福祉

次に「居住」を脅かす社会と環境について見てゆきました。ここでは個人の誕生から死までの間に起こる様々な出来事(病気、怪我、障がい、災害、倒産、失業…)に対して、社会によって「生活資本」がどこまで創り上げられているのかにより、生活実態に大きな差ができる要因となることの説明がありました。生活資本については、まだボンヤリした理解のままとなっていますが、傍らに泳がせておきつつ、いずれ理解が追いつくことに期待して気にせず次に進むこととします。

諸相あれこれ

中盤になると、連載で取り上げた事例について紹介がはじまりました。

ごちゃまぜと触れ合う住まい方:大曽根併用住宅。混沌として居心地の良い空間:神戸市・はっぴーの家ろっけん。高齢者の居住を支える木造民家:グループホームなも・南医療生協。人と自然とものがたり:砺波・看取りまで・ものがたりの街。地域に広がる介護と交流と居場所づくり:NPO と行政一体・元気なうちから交流する。諸相という言葉が表す通り、居住福祉の考え方を実現するいろいろな事例が紹介されました。

「大曽根併存住宅」や「ものがたりの街」などは、社会の課題を居住福祉の理論をつかって解決しようとしているように見えましたし、「グループホームなも」や「はっぴーの家ろっけん」などは、こんな風に暮らしてゆきたい、という当事者の住まい方から居住福祉の目指すとこを実現しようとしている事例のように思えました。

一段落した時、参加者から次のような質問がありました。このような課題をを抱えた事例はどういうところから入ってくるのか、どんな機会に相談や調査依頼が寄せられるものなのか。 私も丁度それを知りたいと思っていたところで、初期段階からかかわることができれば、仕事につながるかもしれませんし、居住福祉の理解をより深めることができるとも考えました。

しかし、特にこれといったルートや関連団体のようなものがあるわけではないようです。各々のケースがそれぞれ異なる課題から出発していることもあり、確かにそういうことなのだろうと思うとともに、やはり地道にいろいろなところに顔を出して人とのつながりを作って行くことが近道となりそうです。

居住福祉の未来は

先日の新聞記事に「生活保護、受給者の過半65歳以上 低年金・独居増が影響」という見出しを見ました。このことは居住福祉の実現にどのような影響を与えるのでしょう。困難な未来が現れそうな気配を思わずには居れないところですが、このような時代だからこそ居住福祉の視点をもって、普段の設計に取り組むことの大切さも知ることができました。愛知支部の企画としては、コロナ禍以降ひさしぶりの開催となります。今年1年かけて行われるこの研究会がいっそう盛り上がることを期待します。 (愛知支部・入谷晃次郎)

<ひろば> 東京支部―乾 康代さん「原子力と都市計画:その危険な歴史を語る」

去る2025年3月10日、新建築家技術者集団代表幹事・元茨城大学教授・『日本の科学者』編集委員長の乾 康代さんに「原子力と都市計画:その危険な歴史を語る」と題して、講演を行っていただきました。

講演は、乾さんが、なぜ原発立地に関する都市計画研究をはじめたのか、についてから始まりました。株式会社ジェー・シー・オー(略称JCO:株主は住友金属鉱山株式会社)が茨城県東海村の原発で1999年9月30日に臨界事故を起こし、高線量の放射線被爆をした社員1名が83日を経て多臓器不全で亡くなりました。

乾さんは、2004年ごろ東海村を初めて訪問し、村の市街地は密度が高く原発に迫っており、この村の構造はおかしいと感じたところから調査を始めたそうです。2015年、運よく入手できた事業者側の一次資料で、「この地はいわば汚れを知らぬ白紙のままの処女地であり…」というきな臭い表現に出くわされたそうです。

2020年秋、原子力産業会議(略称:原産)が茨城県行政に介入し、私的開発計画を東海村の都市計画に公定させて開発をすすめた事実にたどり着き、乾さんご自身が候補者として戦った東海村長選最中の2021年8月、建築学会に論文を発表されました。東海村にはじまる原子力開発70年の歴史は、原子力開発への都市計画規制を忌避して規制フリーの過疎地立地をすすめ、計画的規制なしを当たり前にしてきたことを教えてくれます。

原発植民地:帝国植民地支配から原子力開発へ

日本の原発植民地として原発立地地域などが挙げられるが、原発植民地とは中心地域に対して経済的不平等にある周辺地域が原発を押し付けられ、従属関係に置かれている地域である。 東海村における原子力開発手法として、手法1.行政介入:原産が、都市計画行政に介入、村の都市計画に公定させた。手法2.「白紙のままの処女地」の自在な開発。手法3.都市計画の利用(都市計画手法を利用して、参加グループ企業への用地を配置配分)手法4.地元住民差別(原子力の優越性をひけらかした原産幹部と、優越性を受容した村民の存在)手法5.地元からの原子力住民隔離。などを説明。

原発植民地の都市計画不在

石油コンビナート爆発火災に比べると、原発事故の影響はさらに広大になるが、原発立地地域には都市計画立法も個別規制も何もない。過去にあった原発立地規制。①原子炉立地審査指針(1964年):原発敷地は、非居住地域。②原子力都市計画法案(1960年):法案は検討されたが、国会に上程できなかった。③原子力委員会原子力施設地帯整備部会答申(1964年):実現しなかった原子力都市計画法に替わり、東海村への個別適用としてまとめられた。しかし、茨城県は、これに応えず、策定した計画は骨をぬかれた計画だった。

米国の緊急時対応計画では、外部被爆のリスクゾーン=半径16㎞圏(3・2㎞圏:即時避難。3・2㎞〜8㎞圏:3・2㎞圏の住民の90%の避難が完了する時間が経過したら風下側で避難開始。8〜16㎞圏:屋内避難をし避難の準備継続。内部被ばくのリスクゾーン=半径80㎞以内に住むアメリカ人は避難することが適当となっている。

日本の原発事故時の避難計画(2013年)は、①予防的防護措置を準備する区域5㎞圏:即時避難。②緊急時防護措置を準備する区域30㎞圏:屋内退避。500μSv以上になった場合、即時避難。

支配は続く

福島県大熊町、双葉町での徹底した住民監視(1970年)、電源三法交付金(1974年)、重要土地利用規制法(2023年):原発周辺1㎞を注視区域、脱原発(廃炉)自治体への支援策は何もない。

以上のように、乾 康代さんに、原子力発電所の危険性について、縷々お話をしていただきました。

(東京支部・杉山昇)